Aufwachen

Jahrelang bestimmten die großen Tech-Konzerne aus den USA, wohin die Reise geht. Jetzt ist ihre Macht angezählt und China geht sowieso seinen eigenen Weg. Nutzt Europa seine Chance?

Tempo

Es fühlt sich nicht wirklich gut an, zu wissen, dass wir Europäer bei den Schlüsseltechnologien, die unsere Zukunft prägen werden, nicht viel mitzureden haben. Aber sind wir tatsächlich zu lahm, um den USA und China hinterherzukommen – oder ist es manchmal auch schlau, nicht hinterherzusprinten?

Alles in Bewegung

Die mikroskopisch kleine Welt der Moleküle birgt noch immer viele Geheimnisse. Künstliche Intelligenz kann helfen, sie zu lüften. Am Institut für Machine Learning der JKU arbeitet man schon jetzt an den Algorithmen der Zukunft, die nicht nur die Medizin voranbringen könnten.

Fetisch KI

Als Wolfgang von Kempelen in den 1780er Jahren seinen Schachautomaten dem europäischen Publikum vorführte, war der alte Kontinent das Zentrum eines auf Wissenschaft und Technik, aber auch kolonialer Expansion ausdauenden Innovationsgeistes. An der Schwelle zur Industriellen Revolution kannte der Fortschrittsglaube nur eine Richtung: vorwärts!

Heute scheint Europa dagegen ins Hintertreffen zu geraten. Gerade bei den Emerging Technologies „Künstliche Intelligenz“ und „Maschinelles Lernen“ habe man, so der Tenor, den Anschluss an China und die USA verloren. Jetzt ließe sich einwenden, dass dies – gemessen an der Anzahl europäischer Start-ups und publizierter Artikel in ebendiesen Innovationsbereichen – gar nicht mal der Fall ist. Aber ein solches Aufrechnen geht an der eigentlichen Frage vorbei: Was heißt denn „Kreativität“ und „Innovation“ bezogen auf KI?

Kempelens „Wunderwerk der Technik“, das letztlich auch Inspiration für eine Reihe weiterer Erfindungen war, basierte auf einem simplen Trick: Der als Türke verkleidete Automat wurde von einem in der Apparatur versteckten Schachspieler gesteuert. Der „getürkte“ Apparat folgte demnach nicht nur dem rassistischen Imaginär vom unheimlichen, aber irgendwie auch cleveren Orientalen, sondern wurde selbst zum Sinnbild eines auf menschlicher Arbeit aufbauenden Innovationsprozesses. So nimmt „Amazon Mechanical Turk“, eine der größten Micro-labour-Plattformen, die wesentlich zum KI-Erfolg beigetragen haben, direkt Anleihe beim Schachtürken. Mit ihr können repetitive Arbeitsschritte wie das mühsame Kennzeichnen von Datensets an zumeist schlecht bezahlte Arbeitskräfte (Turkers) ausgelagert und damit versteckt werden. Um den Fetisch einer solchen „Artificial Artificial Intelligence“ (Selbstbezeichnung) aufrechtzuerhalten, wird die zur Herstellung ebendieser Intelligenz notwendige Arbeit, das heißt ihre soziale Konstitution, verdrängt.

Der Fetischcharakter von KI führt in eine Sackgasse. Was wollen wir denn von dieser Technologie? Dass sie uns beim Shoppen behilflich ist, unser Auto steuert, unsere Urlaubsbilder taggt oder in unserem Namen – am besten noch mit unserer Stimme – Tischreservierungen vornimmt? Ist das wirklich die große „KI-Revolution“, die wir uns vorstellen?

Anstatt also Heilsversprechen, aber auch Untergangsfantasien hinterherzurennen, bestünde eine echte, kreative Auseinandersetzung mit dieser Zukunftstechnologie darin, sich erst einmal klar darüber zu werden, was für eine Zukunft wir uns da wünschen. Das mag jetzt wieder nach typisch europäischer Innovationsbremse klingen, wäre aber angesichts der bestehenden Herausforderungen (Arbeitsmarkt, Klimawandel, Finanzspekulation, Demokratieversagen etc.) tatsächlich einmal eine Revolution, die ihren Namen verdient.

Innovatives Europa?

Interessierte Leser*innen wissen es bereits: Schlagzeilen zu Innovationen in europäischen Unternehmen sind oft negativ. „Der Standard“ veröffentlichte unlängst einen Artikel mit dem Titel „Hat die EU bei Innovationen den Anschluss verloren?“ und schlussfolgert, dass die USA und China europäische Unternehmen in puncto Innovationen abhängen. Weder große Tech-Konzerne noch die wertvollsten Start-ups kommen aus der EU (nur 10% der sogenannten „Unicorns“ stammen aus Europa).

Dabei waren es doch gerade europäische Unternehmen und Forschungsinstitutionen, die das 20. Jahrhundert mit Innovationen prägten. Warum fällt Europa bei Innovationen immer mehr zurück, wie beeinflusst das die europäische Wirtschaft und wie können Innovationen gefördert werden? Die Gründe für das Innovationsdefizit sind vielfältig. Die EU hat zwar wirtschaftlich die Nase vorne, hinkt aber bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung hinterher. Hoch qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland fassen in der EU schwer Fuß. Das liegt einerseits an der Anziehungskraft der USA (v.a. Silicon Valley), andererseits an komplizierten Visa- und Aufenthaltsregeln. So zeigt die „Blaue Karte EU“, das Flaggschiff der EU, um qualifi zierte Fachkräfte nach Europa zu holen, bescheidene Resultate. Diese und weitere Gründe haben weitreichende negative Konsequenzen, wie beispielsweise, dass europäische Unternehmen von ausländischen Herstellern abhängig werden, was wiederum das wirtschaftliche Wachstum langfristig hemmen könnte.

Die Prognosen müssen aber nicht düster bleiben. So kann der Green Dealder EU als Basis für die Entwicklung innovativer Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft gesehen werden. Neben innovativen Ideen braucht es auf der Policy-Ebene auch die Bereitschaft, innovative Unternehmen zu fördern, dabei auf Europas Stärken zu fokussieren und nicht zu versuchen, sogenannte „Silicon Somewheres“ zu etablieren. Schlussendlich braucht es seitens der EU eine bessere Positionierung für hoch qualifizierte internationale Arbeitskräfte. Schließlich ist es allseits bekannt, dass viele bekannte Innovationen ohne Migrant*innen nicht möglich gewesen wären. Die Erfolgsstory der BioNTech-Gründer, die als Einwandererkinder inzwischen eines der weltweit bekanntesten Startups gegründet haben, muss keine Ausnahme bleiben.

Gartenhandschuh statt Ironman

Exoskelette können Querschnittsgelähmten helfen und Rückenprobleme bei Schwerstarbeit verhindern. Aber sie könnten den Menschen auch optimieren und zu noch mehr Leistung treiben. Wo endet die Optimierung? Und wo beginnt die Entmenschlichung?

Narrating our way out

An essay by the New York Times featured journalist and novelist JESSI JEZEWSKA STEVENS.

Diese Seiten stehen unter Wahrheitspflicht

Damit es aktuelle Gerichtsprozesse in die Medien schaffen, müssen sie meistens eines von drei Dingen erfüllen: Sie müssen besonders spektakulär oder blutrünstig sein. Oder aber jemand Berühmter hat sich danebenbenommen. Trotzdem lohnt es sich, mal einen Schritt zurückzugehen – und eine Zeitreise zu machen. In die Vergangenheit des Strafrechts zu einigen wichtigen Eckdaten und fünf ganz besonderen Ereignissen.

Gekommen, um zu bleiben

Für NFT-Kunst werden Millionenbeträge bezahlt. Der Hype um die Technologie und die schwache Qualität vieler Werke verstellen den Blick auf deren Potenziale, aber auch ihre Schwächen.

Der leise Knall

Die große wissenschaftliche Erkenntnis kommt immer mit einem ordentlichen Rumms. Stimmt schon, aber nicht immer ist der auch zu sehen. Die spektakulärsten Ergebnisse passieren nämlich nicht selten im Kopf.

Geheime Verschlusssache

Am Med Campus I der JKU tüfteln Forscher*innen daran, die Verkalkung unserer Gefäße besser zu verstehen. Ein medizinischer Durchbruch könnte Millionen Leben verlängern. Aber die Arterie bleibt eine komplizierte Materie.

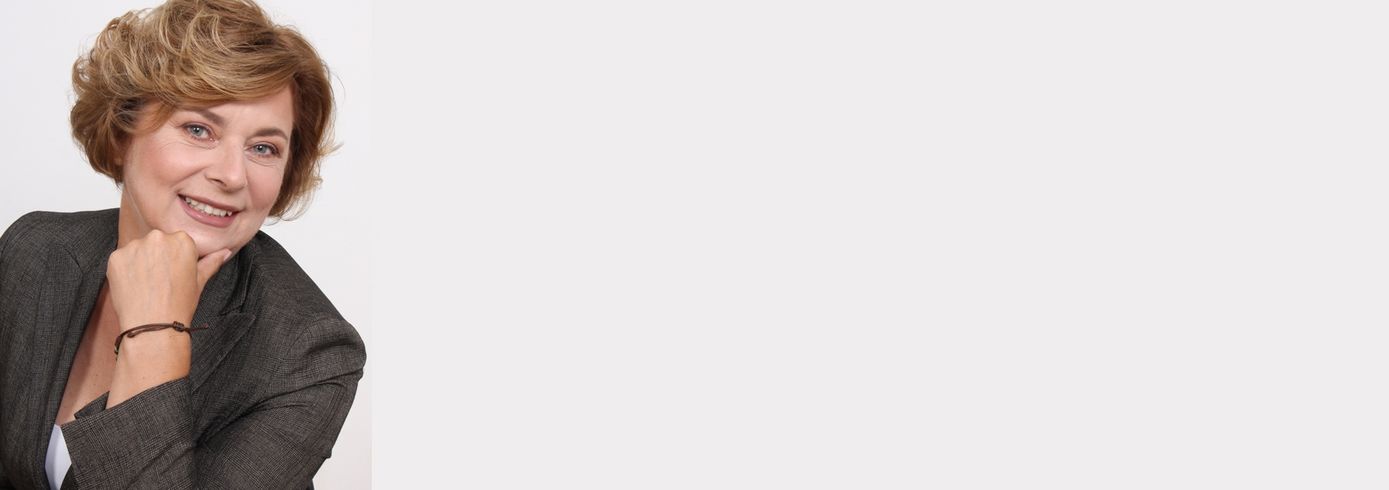

Somnium - Der Traum von Wissenschaft

In den vergangenen zwei Jahren haben viele Kollegen und ich ungläubig und auch traurig beobachten müssen, wie sehr viele Menschen kein Vertrauen mehr in uns gehabt haben. Wir müssen uns aber auch fragen: Warum haben uns diese Menschen nicht mehr geglaubt? Was sind die Gründe, warum sie lieber Heilsversprechen als der Medizinheilkunde glauben?

Ich möchte weniger über den Traum von Wissenschaft und mehr über das Vertrauen in sie, den Glauben an uns schreiben. Friedrich Nietzsche hat einen großen Satz gesagt: „He who has a strong enough why, can bear almost any how.“

Warum sollen uns als Ärztinnen und Ärzten Menschen vertrauen? Es wird angesichts meines Berufs wenig überraschen, dass die Antwort für mich lautet: Vertrauen baut man in guten Zeiten auf, um es in schwierigen Phasen zu nutzen. Allgemeinmedizin ist für mich dieser Vertrauensaufbau. Das Gefühl, dass wir da sind. Bei den kleinen Sorgen, die dennoch zu großen Ängsten führen können. Wir Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner sind immer da. Wenn es zwickt, wenn etwas dumm gelaufen ist – und oft genug auch dann, wenn es ein Ohr zum Zuhören braucht: Weil die Seele mehr schmerzt als der Körper.

Aber damit wir das auch leben können, brauchen wir Rahmenbedingungen. Wir brauchen den „Arzt des Vertrauens“ auch im 21. Jahrhundert. Wir müssen digital sein. Wenn die Freunde auf Facebook und Instagram sind, dann müssen auch wir im Handy der Menschen sein. Vertrauen, das entsteht durch Nähe – zeitliche, räumliche und emotionale. Was heute unter dem Schlagwort „transformative health care“ zusammengefasst wird, muss das Versorgungsmodell der Zukunft sein. Ein inklusives Modell.

Und so habe ich am Schluss doch einen Traum: Menschen werden uns wieder vertrauen, wenn wir den Menschen sehen. Seine Ängste und Träume, seine Wünsche und Hoffnung. Ein Arzt, der nur eine Ansammlung an Erkrankungen sieht, wird vielleicht Antworten finden. Ein Arzt, der den Menschen sieht, wird sein Vertrauen gewinnen. Wenn das gelingt, dann werden meine Studierenden zu mehr als Ärzten, sie werden zu Gesundheitsbegleitern der Menschen, die sich ihnen anvertrauen.

Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal haben wir mit Erika Zelko, Lehrstuhlinhaberin für Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz, gesprochen.

Tanzen möchte ich!

Wie die Zeit vergeht, ist ein oft getaner Ausruf der Verwunderung über den Lauf derselben. Gerade ging ich noch in die Schule, trug mein frisch geborenes Kind im Arm und hatte deutlich mehr Haare am Kopf, was den Rest nicht hindert, jeder Art von Zähmung die immer breiter werdende Stirn zu bieten. Meine Großeltern sind Jahrzehnte tot, wenn auch kein Tag vergeht, an dem ich sie wie einige mehr verschwundene Menschen im Sinn habe und vermisse. „Es ist mein tiefer Glaube, dass die Toten nicht tot sind, solange wir leben“, lese ich beim verehrten Universaldenker Alexander Kluge, der am Valentinstag neunzig Jahre alt geworden ist. Seit fast vierzig Jahren spiele ich mit meinem über neunzig Jahre alten Organistenfreund. Im Alter von zwölf, dreizehn Jahren habe ich die Seiten gewechselt. Bis dahin galt ich als aufstrebender Ministrant, dem künftige Führungspositionen zugetraut wurden. Es kam anders, der Organist nahm den angehenden Flötenspieler unter seinen Fittichen auf die Orgelempore mit. Ich habe nicht nur die Seiten, sondern auch die Perspektive gewechselt. Noch heute fahre ich alle heiligen Zeiten, sie sind es mir wirklich, in meinen Heimatort, um mit ihm zu musizieren. Ich habe wenige so leidenschaftliche Musiker wie ihn kennengelernt. Er nimmt sein Amateursein ernst und liebt, was er tut.

Ich frage die Urgroßmutter meiner Töchter, sie wird in drei Jahren hundert, was sie gerne tun würde: „Tanzen möchte ich noch einmal!“, antwortet sie mir ohne Nachdenken mit verschmitztem Lächeln und ihre Augen leuchten wie die ihres jüngsten Urenkelkinds, das mehr als neun Jahrzehnte nach ihr das Licht der Welt erblickte. Seit zwei Jahren befinden wir uns schon im pandemischen Ausnahmezustand, der nicht und nicht ein Normalzustand werden will, an den wir uns, nicht nur aufgrund der häufig wechselnden Verordnungen, nicht gewöhnen könnten. Erinnern Sie sich noch, wie vor gut zwei Jahren die ersten Meldungen über eine Viruserkrankung laut geworden sind? Vielleicht glaubten Sie auch wie ich, China sei weit weg. Das mitteleuropäische Verständnis, weitgehend verschont von Erschütterungen aller Art zu sein, war ein unhinterfragtes Selbstverständnis. Und wir sind längst dabei, dieses weiterhin für uns in Anspruch zu nehmen. Erinnern Sie sich an die leeren Straßen, die Stille, die im ersten Lockdown über unseren Städten lag? Mir ist erst vor kurzem aufgefallen, dass ich einige mir sehr nahe Menschen, die nicht ums Eck leben, seit über zwei Jahren nicht leibhaftig gesehen habe. Der Schein der virtuellen Welt trügt mitunter.

Alles recht und schön! Sie fragen sich vielleicht, wo will er hinaus? Ich kann Ihnen versichern, dass Sie mit dieser Frage nicht allein sind. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert, wenn sich der Nebel lichtet, sich die Trübungen der Pandemie am Boden abgesetzt haben und sedimentieren? Welche Spuren werden wir vorfinden? Und dabei bleibt die Frage, ob die Pandemie wirklich schon zu Ende geht? Was kommt im Herbst? Kommt nach der Pflicht die Kür, mit oder ohne Pflicht? Die Kür von was? „Was machst du gerade?“, frage ich meine fünfjährige Tochter bei einem Anruf. „Ich telefoniere mit dir!“, reagiert sie verdutzt. Wenn Klugheit ein Alter hat, ist sie mit Sicherheit um vieles älter als ich.

„Man kann dem Leben nicht mit auswendig Gelerntem begegnen“, sagt der Volksmund, aber mit Wachheit für die Gegenwart. Schon im Jahr 2019 waren laut Statistik Austria 1.472.000 Menschen oder 16,9 Prozent der Bevölkerung in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Einkommensarmut, erhebliche materielle Einschränkungen oder geringe Erwerbseinbindung sind nach der Definition des EU-Sozialziels Merkmale dieser Gruppe. Dass diese Gruppe in den letzten Jahren mit Sicherheit nicht kleiner geworden ist, braucht nicht erwähnt zu werden. Wie wichtig der Zugang zu Bildung, zur Anstiftung eines Forscher*innendrangs ist, zeigt die Gegenwart deutlich. Wir leben in einem postfaktischen Zeitalter, dem hoffentlich bald ein postpandemisches folgen wird, doch am nahen Horizont – zumindest glauben wir uns noch in der Distanz – warten schon die nächsten Herausforderungen wie die Klimakrise auf uns. Was hier in ein paar Sätzen hingeschrieben steht, sind konkrete Probleme, die für viele von uns die der anderen sind. Vor lauter Bäumen sehen wir den Wald nicht, den wir ohnehin nicht erblicken wollen.

„Das wird ein Nachspiel haben!“, hört man oft als Drohung, wenn etwas schiefgelaufen ist. Bemerkenswert finde ich, dass es gerade dann zu einem Spiel kommen soll, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Die Erfahrung zeigt, dass die Spielplätze aller Arten im Ernstfall versperrt werden. Vielleicht liegt darin unsere Chance, die Plätze des Spiels, der Fantasie, des Singens, Tanzens, Staunens ernster zu nehmen. „Jeder ist jemand!“, wie es George Tabori auf den Punkt gebracht hat, ist dabei eine wichtige Erinnerung. Wer staunt, liegt niemals falsch, denn es gibt kein falsches Staunen im richtigen Leben. „Es würde den Gesetzen guttun, wenn sie gesungen werden könnten“, darf ich mich einmal mehr auf Alexander Kluge berufen.

Ob singend oder einfach miteinander ins Gespräch kommend, wollen wir uns auch im Frühjahr im Kepler Salon vielen Fragen stellen. Das Spiel liegt mir nahe, daher lade ich Sie zu einem Spieleabend (4. April) in den Zirkus des Wissens ein. Die Zusammenarbeit mit diesem zauberhaften Spielort der Johannes Kepler Universität Linz und seinem Zirkusdirektor Airan Berg wollen wir immer wieder intensiv leben. „Likest du noch oder lebst du schon?“, fragt die Digital-Detox-Coachin Christina Feirer (11. April) und erklärt mit Know-how, Empathie und Witz, warum Apps in unserem Hirn das Belohnungszentrum aktivieren, welche Urinstinkte Likes in uns wecken, und zeigt, wie das Dauerfeuer an Nachrichten und Informationen auf uns wirkt. „Wagners Dunkelkammer“ hat sich zu einem ungeheuer wichtigen und wirksamen Format in unserem Programm entwickelt. Karin Wagner bringt gemeinsam mit Gästen Licht in Vergessenes und Verdrängtes. Am 25. April rückt Jürgen Pettinger das Schicksal von Franz Doms in den Blickpunkt und thematisiert, was es bedeutet hat, „Schwul unterm Hakenkreuz“ gewesen zu sein. Mit der Kultur- und Sozialanthropologin Bettina Ludwig sind wir unserer Zukunft auf der Spur (2. Mai): Sie nimmt uns mit zu Jäger-Sammler*innen-Gesellschaften, in denen Zeit, Besitz und Hierarchien anders funktionieren, als wir es gewohnt sind. Aus dem Blick zurück entwickelt Ludwig eine Vision für eine Gemeinschaft, in der Diversität der Normalfall ist, und bricht damit eine Lanze für Optimismus und eine gute Portion Realismus. Der Linzer Kurator und Buchdesigner Gottfried Hattinger führt mit seinem „Maschinenbuch“ (16. Mai) in ein Reich der mechanischen Fantasie, das zeigt, dass dieses nicht nur von Künstlern und Ingenieuren bevölkert wird, sondern am Rande auch von Göttern, Teufeln, Dichtern und Philosophen, Utopisten, Scharlatanen, Betrügern, Kurpfuschern und Fantasten. Nicht zufällig erscheint das Buch anlässlich der Ausstellung „Weltmaschine“, die im Offenen Kulturhaus bis 15. Mai zu sehen ist, zum 450. Geburtstag von Johannes Kepler. In der Persönlichkeit Keplers vereinen sich neben mathematischem Genius Imaginationskraft, Experimentierlust und visionäres Denken, das auch literarische Utopie nicht ausschließt. Unseren Namensstifter bringt uns auch Erich Meyer „ganz privat“ (13. Juni) näher. Dieser Abend ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Reihe zu Johannes Kepler, die uns noch das ganze Jahr begleiten wird. Begegnen Sie im Kommenden noch Elisabeth Schweeger, Christine Haiden, Kurt Kotrschal und vielen anderen mehr. Wir bleiben dran an vielen Fragen und dabei vor allem an uns!

Widerstand wider Willen

Ab 18 Uhr finden neunzehn Hinrichtungen statt“, notiert Monsignore Eduard Köck am Morgen des 7. Februar 1944 handschriftlich in seinem Diensttagebuch. Er listet die Namen jedes einzelnen Todgeweihten auf, die jeweilige Religionszugehörigkeit, die Gründe, warum sie hingerichtet werden sollen, und sogar die geplante Reihenfolge. An diesem Montag sind es sechs Soldaten wegen Fahnenflucht, sieben Männer wegen Wehrkraftzersetzung, drei, weil sie einer kommunistischen Widerstandsgruppe angehört hatten, zwei wegen Mordes und einer – mit gerade einmal 21 Jahren der Jüngste an diesem Tag – wegen „Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts“. Franz Doms, so heißt der schwule junge Mann, sollte als Fünfzehnter an diesem Abend an der Reihe sein. Trotz seines jugendlichen Alters hat er schon mehr Hafterfahrung als alle anderen, die am Abend mit ihm zum Schafott geführt werden sollen. Die letzten vier Jahre seines Lebens hat er fast ausschließlich in Kerkerzellen oder Untersuchungshaftanstalten verbracht. Als siebzehnjähriger Bursche wurde er zum ersten Mal verhaftet. Nachbarn hatten ihn angezeigt. „Der Hitler kann hundert Jahre alt werden, wenn er glaubt, er bringt mich zum Arbeitsdienst“, soll er im Streit zu seiner Schwester gesagt haben. Führerbeleidigung konnte ihm zwar nicht nachgewiesen werden, aber in der Auseinandersetzung soll auch das Wort „Warmer“ gefallen sein – drei Monate Haft für den Jugendlichen. Die Kriminalpolizei hatte es vor allem aber darauf abgesehen, andere Namen aus ihm herauszubekommen. Franz Doms erwies sich diesbezüglich allerdings als harter Knochen. Nicht einmal Schläge, Schlaf- und Nahrungsentzug oder Waterboarding führten zum Erfolg. Ein besonders dienstbeflissener Beamter organisierte eines Tages sogar Lokalaugenscheine. Obwohl aus Kriegsgründen bereits möglichst kein Benzin mehr verbraucht werden sollte, wurde Franz Doms durch ganz Wien kutschiert, um wenigstens zu zeigen, wo er sich mit den Männern getroffen hatte. Auch das allerdings nichts mehr als Spritverschwendung. So lebte in einer von Franz Doms eindeutig identifizierten Villa in Rodaun schon lange nur mehr eine alleinstehende Witwe, keine Spur von einem Homosexuellen. Eine von Franz Doms „mit allergrößter Sicherheit“ wiedererkannte Zinswohnung im dritten Bezirk in Wien war schon seit Jahren versiegelt, in ihr hatte ein Jude gelebt, dem die Flucht gelungen war. In den Ermittlungsprotokollen trieft der Frust der Beamten über den jungen Schwulen, der nicht zu knacken war, regelrecht heraus.

Nach drei Freiheitsstrafen, darunter ein Jahr schwerer Kerker, attestierte ein Staatsanwalt Franz Doms schließlich, dass von einer weiteren Freiheitsstrafe keine Besserung mehr zu erwarten sei. Erst jetzt, um sein Leben zu retten, gab er ein paar Namen bekannt. Allesamt von Kontakten, für die er ohnehin schon einmal verurteilt worden war. Trotzdem wurde der damals 20-Jährige „als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher wegen Unzucht wider die Natur“ zum Tode verurteilt. In einem Beschwerdebrief schreibt er wenig später, schon in der Todeszelle sitzend, dass man für ein und dieselbe Tat nicht zweimal bestraft werden könne. Sämtliche Gnadengesuche wurden dennoch abgelehnt.

Seine letzten Stunden verbringt Franz Doms gemeinsam mit dem 30-jährigen Stefan Rambausch und dem 49-jährigen Leopold Hadaček in einer sogenannten „Armesünderzelle“, wo die Todgeweihten noch Papier und Stift erhalten, um einen Abschiedsbrief zu schreiben, und der Pfarrer ihnen letzten Beistand leistet. Im Diensttagebuch von Monsignore Köck ist verzeichnet, dass Franz Doms die Sterbesakramente erhalten habe und die beiden anderen als Atheisten um die Absolution gebeten und bekommen haben. Am Abend wird dann einer nach dem anderen abgeholt. Alle paar Minuten hallt ab 18 Uhr das dumpfe „Wumms“ des herabfallenden Fallbeils durch die Gänge und Stiegenhäuser des Wiener Landesgerichts. Um 18 Uhr 42 ist Stefan Rambausch an der Reihe. Er war Hilfsarbeiter bei den Hermann-Göring-Werken in Linz und hatte seinen Kollegen immer wieder prophezeit, dass der Krieg für Deutschland bald verloren sein und die Verantwortlichen dann an die Wand gestellt werden würden. Laut Gerichtsurteil „nicht nur ein gelegentlicher Meckerer, sondern ein systematischer Hetzer“. Leopold Hadaček war Maschinenarbeiter in Niederösterreich und überzeugter Kommunist. Er musste um 18 Uhr und 44 Minuten sterben, weil er eine Widerstandsgruppe gegründet, Kameraden angeworben, Schulungstreffen organisiert und Geld gesammelt hatte. Als Letzter wird Franz Doms um 18 Uhr und 46 Minuten aus der Armesünderzelle geholt und getötet. Nur eine Stunde dauert es, bis alle neunzehn Menschen tot sind. Pfarrer Eduard Köck schreibt: „19 Uhr: Einsegnung der Hingerichteten.“

Der Hinrichtungsraum im Wiener Landesgericht existiert noch heute. Dort, wo das Fallbeil gestanden ist, ist im Boden ein großer Abfluss für das Blut der Ermordeten eingelassen. Auch die originale Verfliesung und der Wasserhahn, wo der Schlauch zum Ausspritzen nach jeder Hinrichtung angeschlossen war, ist noch da. Heute wird in dem gespenstischen Raum der vielen Opfer der NS-Justiz gedacht. „Niemals vergessen – seid wachsam!“, steht auf einer großen Messingtafel. Wie im Diensttagebuch des Oberpfarrers Eduard Köck vor 78 Jahren mit krakeliger Handschrift sind die Namen jetzt in goldenen Lettern aufgelistet. Darunter Stefan Rambausch oder Leopold Hadaček. Der Name Franz Doms fehlt bis heute. Er und die beiden Mörder sind die Einzigen aus der Liste der neunzehn Todeskandidaten vom 7. Februar 1944, an die nicht erinnert wird. Homosexualität war genau wie Mord sowohl vor als auch nach dem NS-Terror strafbar, die jeweiligen Gesetze waren keine Erfindung der Nazis und die Urteile – so der Gedanke – daher kein Unrecht im eigentlichen Sinn.

Schwule Männer, die überlebt haben, wurden 1945 nicht etwa vielfach befreit, sondern einfach von den Vernichtungslagern direkt wieder in Gefängnisse überstellt, um dort ihre Reststrafen abzusitzen. Nazi-Urteile hin oder her, Schwulsein war ein Verbrechen.

In der Zweiten Republik wurde nicht nur der § 129, „Unzucht wider die Natur“, unverändert übernommen, es wurde auch die Verfolgungspraxis der Nazis einfach fortgesetzt, obwohl es die davor gar nicht in der Form gegeben hatte. Galt vor den Nazis vielfach der Grundsatz „Wo kein Kläger, da kein Richter“, wurde ab 1938 aktiv verfolgt, spioniert und ausgeforscht. Da es dank der Nazis die nötigen Strukturen dafür schon gab, wurden die auch nach 1945 weiter genutzt. – Hätte Franz Doms überlebt, wäre er sehr wahrscheinlich noch mehrfach von denselben Polizeibeamten verhaftet und denselben Staatsanwälten und Richtern verurteilt worden. Wie viele Tausende andere Männer auch.

Erst im Jahr 1971 wurde das Totalverbot von Homosexualität unter Bruno Kreisky und Justizminister Christian Broda aufgehoben. Franz Doms wäre 50 Jahre alt gewesen. 83 Jahre alt hätte er werden müssen, um 2005 offiziell als NS-Opfer anerkannt zu werden. Die erste offizielle Entschuldigung eines Regierungsmitgliedes durch Justizministerin Alma Zadić für die Verfolgung Homosexueller in der Zweiten Republik hätte er letztes Jahr als 99-Jähriger wohl nicht mehr erlebt.

Die Namen von Franz Doms und vielen anderen schwulen, lesbischen, bisexuellen oder transidenten Menschen müssen endlich aus dem Vergessen geholt werden. Queere Menschen entscheiden sich nicht für Widerstand, dennoch betreiben sie ihn aktiv. Franz Doms ist ein Vorbild, ein Held. Ehre ALLEN Opfern!

Zur JKU Startseite

Zur JKU Startseite