Widersprüche, wohin man schaut

Gedanken von HARALD MARTENSTEIN, warum wir die Welt gar nicht anders wahrnehmen können, als wir es gerade tun. Und warum er trotz allem Optimist bleibt.

Bitte Wenden

Verschmilzt der Planet zu einem Plastikklumpen, klammert man sich besser nicht an ein Strohhalmverbot. Ein Step-to-Step-Guide zur Selbst- und Fremdradikalisierung.

Das Glück im Scheitern

Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte voller Missverständnisse, eine Geschichte von Scheitern, Fehlern und Irrtümern. Oder ist es ganz anders? Ist sie nicht viel eher eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte? Und das, obwohl wir unser Ende schon von Anfang an kennen. Der Versuch einer Annäherung.

Autoritarismus und Monolösungen

Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ vor mehr als drei Jahrzehnten behauptete eine Zeitdiagnose das „Ende der Geschichte“. Seither beobachten wir das Gegenteil: Gesellschaften wandeln sich rasend schnell. Gegenwärtig wird gar eine Mehrfachkrise diagnostiziert: Klima-, Migrations-, Finanz-, Demokratie- und zuletzt auch Gesundheitskrise. Wenngleich Krisendiagnosen und -therapien variieren, steht eines fest: Es ist kompliziert.

Wie können Gesellschaften die Herausforderungen dieser Mehrfachkrise bewältigen? Autoritäre Regime rühmen sich für rasche und durchschlagende Maßnahmen: China bekommt Covid-19 in den Griff, Ungarn das Flüchtlingsproblem, Singapur den Klimawandel, so deren Selbstdarstellung. Demgegenüber stehen demokratische Gesellschaften in der Kritik, zu langsam und unentschlossen auf die Herausforderungen zu reagieren.

Diese scheinbare Schwäche demokratischer Gesellschaften ist jedoch deren große Stärke: Sie beziehen die Interessen und Werte ganz unterschiedlicher Teile der Bevölkerung mit ein. Dieses Vorgehen kostet viel Zeit und Mühe und endet oft in Kompromissen, keine Frage. Doch es eröffnet nachhaltigere Entwicklungspfade in Richtung einer sozialökologischen Transformation. Der autoritäre Ansatz, einfache Lösungen für komplexe Probleme anzubieten, ist eine Scheinlösung. Der demokratische Ansatz sucht nach Lösungen, die so komplex wie nötig und so einfach wie möglich sind. Allerdings ist er voraussetzungsreich. Er benötigt Akteur*innen, die bereit sind, sich auf den Prozess einzulassen und auch komplexe Antworten zu akzeptieren.

Und diese Akteur*innen müssen über das nötige Wissen verfügen, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Hier kommen auch die Sozial- und Kulturwissenschaften ins Spiel. Sie hinterfragen und ergänzen rein wirtschaftlich oder technologisch orientierte Zugänge. Das Elektroauto allein wird die Klimakrise nicht lösen. Ein Impfstoff allein wird die Gesundheitskrise nicht lösen. Die Sozial- und Kulturwissenschaften betten technologische und wirtschaftliche Maßnahmen in die Gesamtheit politischer, ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Beziehungen ein. Auf diese Weise schaffen sie jene Ressource, die eine demokratische Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit der Mehrfachkrise benötigt: Reflexionswissen. Denn der Weg wird zwar vorwärts gegangen, aber nur rückwärts verstanden.

Gedanken zum interdisziplinären Arbeiten

Vor ein paar Wochen gab mein 20 Jahre alter Geschirrspüler den Geist auf. Bei der Suche nach Ersatz bemerkte ich, welche Entwicklungen ich in diesen 20 Jahren verpasst hatte: Wozu genau braucht mein Geschirrspüler WLAN? Um ihn einzuschalten, während ich einkaufe, bergsteige, arbeite? Damit ich das Geräusch nicht höre? Oder kommuniziert er mit meinem Kühlschrank darüber, dass er die schmutzige Butterdose hat und daher Butter nachbestellt werden muss, selbstverständlich erst, nachdem er beim Tiefkühler nachgefragt hat, ob etwa tiefgekühlte Butter drin ist?

Die von der Industrie entworfenen schönen Bilder des digitalen Haushalts entziehen sich mir. Ich finde hier keine Logik außer die einer Wirtschaft, die alte Dinge neu erfindet, ohne eine nachhaltige Verbesserung zuzulassen.

Die Klimaschutzdebatte wiederum wird vorwiegend von Negativbildern bestimmt. Denn die Klimakatastrophe kommt in komplexen Zusammenhängen. Der persönliche Verzicht aufs Auto soll einen zu heißen Sommer, eine Überschwemmung oder einen Tornado verhindern?

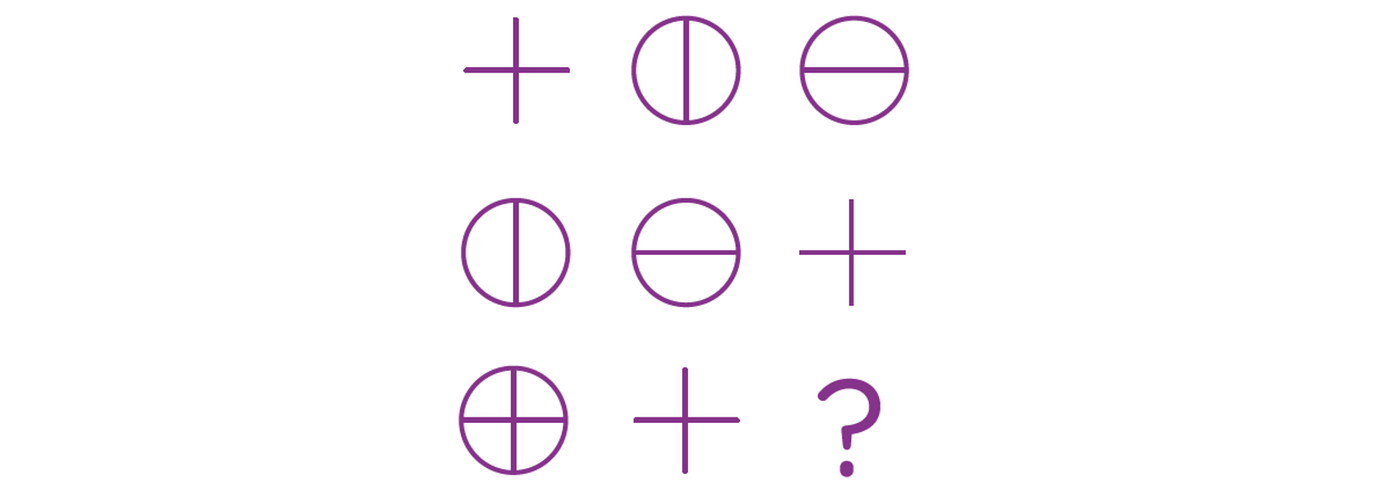

Kompliziert ist ein Uhrwerk, das mithilfe des Wechselns des richtigen Teils und mit der richtigen Expertise repariert werden kann. Komplex wiederum ist etwa der Zusammenhang zwischen der Toilettenpapierknappheit beim ersten Lockdown und der Fledermaus in Wuhan.

Komplexe Probleme haben keine eindeutigen Lösungen. Interdisziplinäre Methoden, d.h. vernetztes Denken, in Beziehung sein, das Verstehen, Hinterfragen und Vermitteln unterschiedlicher Wissensformen und die Fähigkeit zur Herstellung alternativer Realitäten ermöglichen uns, handlungsfähig zu sein. Das sogenannte Ingenieursdenken „Problem A mit Lösung B“ ist in unserer komplexen Welt nicht mehr zeitgemäß. Persönlich erlebe ich, wie vermehrt der Versuch gemacht wird, ins Gespräch zu kommen und wie das interdisziplinäre Aufeinanderzugehen Raum erhält. Das Gespräch, der konstruktive Mehrwert von Missverständnissen und von Vielstimmigkeit sind Grundbedingungen sowohl der inter- und transdisziplinären Arbeit als auch der Demokratiearbeit. Und diese Art des Denkens und Handelns ist im besten Sinn aufregender als eindimensionale Erzählstränge.

#taxmenow

Wie ändert man ein ganzes Wirtschaftssystem und das Verhalten seiner Akteur*innen? Ein Blick in die Geschichte hilft und dennoch gab es noch nie die Herausforderung, ein globales Problem zu lösen, gleichzeitig national zu agieren und dabei den sozialen Zusammenhalt nicht aus den Fugen geraten zu lassen.

Raus aus diesem Wirrwarr

Plastik ist überall – leider auch dort, wo wir es nicht haben wollen. Die Wissenschaft will mit neuen Ansätzen Kunststoffe nun völlig neu denken und damit helfen, die Plastikplage in den Griff zu bekommen. Dafür werden die Kräfte gebündelt – auch an der JKU.

Mit offenem Blick

Kaum ein Forschungsbereich entwickelt sich so dynamisch wie die Medizin. Digitalisierung, technologischer Fortschritt sowie andere Lebensgewohnheiten haben die Ansprüche massiv geändert. In Linz wurde an der JKU jetzt ein neuer Medizinischer Campus gebaut – er steht für ebendiese Veränderung und auch für die große Frage: Worauf wird es in der Zukunft der Medizin ankommen?

Abseits vom Elfenbeinturm

Seit zwei Jahren wird an ihm gebaut, jetzt ist der neue MED Campus I direkt neben dem Kepler Klinikum fast fertig – und bereit, in seinen Räumen ganz neue Schwerpunkte der medizinischen Forschung zu setzen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eine große Herausforderung: Wie kommt das, worüber hier nachgedacht wird, punktgenau beim Patienten an?

Die Parallel-gesellschaft in uns

In unserem Darm tragen wir ebenso viele Keime, wie wir Zellen im Körper haben. Das wirkt sich nicht nur auf unser Immunsystem aus, sondern beeinflusst auch, wie wir denken und fühlen. Warum das so ist und was er noch alles kann, untersucht die Forschung – mit faszinierenden Ergebnissen.

Was für eine saudumme Frage

Wenn sich Wissenschaft und Kunst begegnen, herrscht nicht selten erst mal Ratlosigkeit. Was haben diese beiden Disziplinen miteinander zu tun? Das Ars Electronica Festival auf dem JKU Campus zeigt genau das ziemlich eindrucksvoll.

„Die jungen Leute schauen nicht mehr zu“

Vor acht Jahren sprach Oliver Welter, den man als Kopf der wegweisenden österreichischen Band „Naked Lunch“ kennt, in einem Interview noch davon, bezüglich der Gesamtsituation nicht besonders optimistisch zu sein. Auch wenn Welter als gelernter Pessimist mit vielem, was er in der Gesellschaft beobachtet, hadert, hat sich sein Blick auf die Zukunft doch drastisch geändert. Die junge Generation und vor allem die aktivistischen Frauen geben ihm Hoffnung. Ihnen traut er zu, das Ruder in Klimabelangen noch einmal herumzureißen. Welter, der bei der Eröffnung des Ars Electronica Festivals am 8. September am JKU Campus mit der Pianistin Clara Frühstück Schuberts „Winterreise“ neu interpretieren wird, über große Visionen, unbelehrbare Männer und den Wunsch von einem Zusammenleben im Sinne des Humanismus.

Somnium - Der Traum von Wissenschaft

Turritopsis dohrnii – so geht kein Zauberspruch aus einem Harry-Potter-Film, nein, eigentlich ist es etwas noch viel Magischeres. So heißt nämlich das einzige Tier, das als unsterblich gilt. Eine kleine, etwa fünf Millimeter große Qualle aus dem Mittelmeer, eigentlich unscheinbar, aber eben dann doch nicht: Weil kurz bevor sie an Altersschwäche stirbt, sinkt sie auf den Meeresboden und versetzt dort ihre Zellen wieder in das Anfangsstadium. Kurz vor dem Ende beginnt es also wieder von neuem.

Immer wieder auf Neues trifft auch Maren Engelhardt, Lehrstuhlinhaberin für Anatomie und Zellbiologie an der Medizinischen Fakultät der JKU, in ihren Forschungen. Dabei beschäftigt sie sich am liebsten mit den Nervenzellen des menschlichen Gehirns. „Die Unsterblichkeit wird für unsere Spezies wohl nur ein Traum bleiben“, sagt sie. Und das, obwohl sich die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen seit Anfang des 19. Jahrhunderts verdoppelt hat. Der berühmte tschechische Schriftsteller Milan Kundera schrieb dazu vor einigen Jahren: „Das Einzige, was uns angesichts dieser unausweichlichen Niederlage, die man Leben nennt, bleibt, ist der Versuch, es zu verstehen.“

Auch Maren Engelhardt glaubt nicht, dass sich das menschliche Leben unendlich ausdehnen lässt – trotz aller Errungenschaften der Forschung. Aber klar ist, wir werden älter werden, eklatant älter sogar. Expert*innen glauben, dass die Zahl der über Hundertjährigen im Jahr 2050 fünfzehnmal so hoch ist wie jetzt. Engelhardt findet, dass gerade die Endlichkeit des Lebens etwas ist, das das Leben lebenswert macht. „Ist unendlich alt werden zu können wirklich ein Traum oder nicht eher ein Albtraum?“, fragt sie.

Und am Ende ist das Leben ähnlich wie die Wissenschaft: Man erlebt Niederlagen, versucht, das Große ins Kleine zu zerlegen, verläuft sich, kehrt zurück und formt sich neu. Dabei kommen wir immer weiter voran, weil wir dazulernen, besser werden, vieles besser verstehen. Und ganz zum Schluss sterben wir. Zumindest wir Menschen. Die Turritopsis dohrnii nicht – die sinkt zu Boden und fängt noch einmal von vorne an.

Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal Maren Engelhardt, Lehrstuhlinhaberin für Anatomie und Zellbiologie der JKU, über (Alb-)Träume.

Konzentriere Dich!

Inmitten dieser Sommertage fällt es mir gar nicht leicht, mich auf ein Thema für diesen Text zu fokussieren. Mehrere Themen bringen sich ins Spiel, die ich im nächsten Moment als irrelevant oder wenig tragfähig verwerfe. Wenn es nichts zu sagen gibt, soll es doch ein Leichtes sein, sich dem Schweigen hinzugeben, denke ich mir. Wie sehr wünsche ich mir tagtäglich, dass die vielen selbstermächtigten Expertinnen und Experten stillhalten, die von der Wohnzimmercouch aus nicht nur Fußballteams trainieren, sondern ein Impfexpert*innentum an den Tag legen, das mit vielen Meinungen und noch mehr Verschwörungstheorien gewaschen ist. Der Unterschied zwischen Meinung und Wissen ist so wenig bekannt wie der zwischen Klima und Wetter, glaube ich. Es geht aber nicht um Glauben, sondern um Wissen. Das Blatt ist leer, die Gestaltung von unserem geschätzten Grafiker Erwin Franz längst in Form gebracht, die nur mehr mit Inhalt gefüllt werden will. Der Druck eines Redaktionsschlusses wirkt meist beruhigend auf mich, da ich weiß, bis dahin ist es geschafft, da es danach zu spät wäre. Leere Seiten brauchen nicht gedruckt zu werden. Man braucht dieser Logik nur zu folgen, dann kann Druck zum Sog werden, wenn man sich hinsetzt und zu schreiben beginnt. Der Komponist Balduin Sulzer sagte: „Wenn eine Muse kommt, verjage ich sie sofort. Sie hält mich nur vom Arbeiten ab.“ Die einzig sinnvolle Inspiration sei ein Aufführungstermin. Musikerinnen und Musiker, die seine Stücke uraufgeführt haben, wissen, wovon ich schreibe. Die Tinte war oft noch nicht trocken und die Zeit zum Üben knapp. „Konzentriere dich endlich auf eine Sache!“, ist eine Ansage, die ich in jungen Jahren zu hören bekam. Ich wusste aber schon damals, dass ich am aufmerksamsten bin, wenn mehrere Dinge synchron laufen. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Dinge mich interessieren, etwas angehen. Jede, jeder ist anders veranlagt, da muss man (meist) selbst draufkommen, auch wenn es bis heute nicht normal scheint, ein vielfältiges berufliches Dasein zu leben, ohne der Oberflächlichkeit verdächtigt zu werden. „Ich konzentriere mich auf alles!“, hat Heinz Holliger – angesprochen auf seine Vielkönnerschaft – reagiert. Der 82-jährige Musikuniversalist ist als Oboist, Komponist, Dirigent, Pianist oder als Lehrer auf der ganzen Welt höchst wirksam zu erleben. Freilich kreist er in einem vor allem klingenden Kosmos (meine eigene Grundveranlagung in diesem Feld kann ich auch in diesem Text nicht verschweigen), aber die Meisterschaft, die er in so vielen klingenden Aggregatzuständen hörbar macht, ist von genialischer Einzigartigkeit. Warum mich dieser Satz berührt, ist, weil er die Konzentration in den Mittelpunkt rückt, eine Fähigkeit, die er mit seinen vielen entwickelten Talenten offensichtlich auf alles, was ihn angeht, anzuwenden vermag. Konzentration ist eine willentliche Fokussierung auf Bestimmtes, um eine Aufgabe zu lösen, um etwas zu erreichen. Zumindest die Erwachsenen brauchen offensichtlich immer einen Nutzen. Wenn wir Kinder beim Spielen beobachten, verfolgen diese nicht unbedingt einen. „Was habt ihr heute im Kindergarten gemacht?“, fragte ich vergangenen Tages meine Tochter. „Gespielt haben wir!“, antwortete sie mit verwunderter Selbstverständlichkeit. „Was habt ihr gespielt?“, fragte ich weiter. „Einfach gespielt!“, sagte sie. Da hat sie mich Erwachsenen ertappt, sofort nach dem Nutzen und Zweck zu fragen. Kinder nennen die Dinge beim Namen, nicht beim Nutzen. Wer spielt, spielt einfach. Mehr geht nicht, mehr braucht es nicht. Kinder haben das Vermögen, sich erfüllen, von den Möglichkeiten ansprechen zu lassen, ohne per se ein Ziel vor Augen zu haben oder auf eine Lösung abzielen zu müssen. Es ist ein ungeheuer wertvolles, menschliches Grundvermögen, das in jeder, in jedem von uns angelegt ist. Es heißt, den Schwerpunkt in sich zu finden. Immer öfter beobachte ich Erwachsene, die ihren Kleinkindern ihre Smartphones unter die Nase halten. Mir brennt dabei das Herz, weil damit die menschliche Souveränität, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aufs Spiel gesetzt wird. Zweijährige sitzen auf ihren Hochstühlen und starren wie betäubt auf die kleinen Bildschirme. Ihre Eltern haben ihnen dieses Narkotikum verabreicht, um in Ruhe gelassen zu werden. Ich weiß von meinen eigenen Töchtern, wie angezogen sie von diesen Gerätschaften sind und mit welcher leichthändigen Selbstverständlichkeit sie damit umgehen. Doch letztlich ist dies in dieser Absicht eine Freiheitsberaubung, die sie um die Möglichkeit des Spielens bringt. Der Spielraum ist jener Ort, in dem wir die Welt erfahren, wo Fantasie sich zu entfalten beginnt, wo das Staunen zu Hause ist. Es ist der Ort, wo man Langeweile auszuhalten beginnt, um in Eigenbewegung zu geraten. Wir müssen diese Räume für uns Menschen unter Naturschutz stellen, denn dort erfahren wir, dass die Möglichkeiten in uns liegen, die wir später im „Ernstfall“ einmal brauchen, um Herausforderungen und anderen Problemstellungen begegnen zu können. Der Ernst des Lebens – wenn es ihn denn wirklich gibt – beginnt nicht erst mit dem Eintritt in die Schule, sondern mit der Geburt. Der Ernst der Kinder beim Spielen ist ein ernster, der nicht genug ernst zu nehmen ist. Dieser Ernst zielt nicht in erster Linie auf Unterhaltung ab. Spielen heißt, die Welt und ihre Möglichkeiten zu erobern. Da geht es nicht um ein Warum, nicht um ein Was oder Wie. Zu fragen, was habt ihr heute gespielt, ist, wie danach zu fragen, was hast du heute geatmet? Spielen gehört zur Grundeinstellung des Menschen. Wir kommen alle spielbereit auf die Welt, erobern uns diese spielerisch, indem wir Dinge mit den noch zu kurzen Armen in Bewegung setzen. Etwas später ziehen wir uns den Stuhl heran, meist nicht, um auf die heiße Herdplatte zu greifen. Wir öffnen Küchenkästen, ziehen die Töpfe heraus, bauen Burgen im Sand, spielen Verkaufen mit imaginären und realen Freundinnen und Freunden oder lesen laut Bücher vor, obwohl wir noch lange gar nicht lesen können. Fürs Erzählen eigener Geschichten reicht das beobachtete Ritual, in einem Buch zu blättern. Spielen ist keine Frage des Könnens, sondern des Tuns. Es ist Zustand, Tätigkeit und eine Art von Energie. In diesem Energiefeld ist man ganz bei und mit sich, ist von sich und den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten erfüllt, die man in sich hat, um dann die zu ergreifen, die einen umgeben. Wobei diese alles andere als offensichtlich oder sichtbar sein müssen. Sich mit etwas zu beschäftigen, sich von etwas erfüllen zu lassen. Das kann alles sein. Das ist der Ernst des Lebens, der uns angeboren ist. Mit der Zurverfügungstellung eines kleinen Bildschirms wird der innere Schwerpunkt ins Außen gelenkt. Es ist eine Ablenkung, die noch dazu ohne eigenes Zutun unterhält. Es ist eine sehr teure Unterhaltung, die wir uns da leisten, denn sie geht auf Kosten eines grundlegenden Vermögens unserer Kinder. Die Fähigkeit, mit sich zu sein und vieles in sich zu finden, um mit der Welt in Dialog zu gehen. Es ist unfassbar, was damit leichtfertig, vermutlich höchst unbewusst angerichtet wird, wenn diese Möglichkeiten an elektronische Geräte abgegeben werden. Die Welt braucht diese Möglichkeiten mehr denn je, und wir Menschen erst recht.

Im Kepler Salon erwarten Sie im vierten Quartal „singende Mäuse und quietschende Elefanten“ oder die Frage, wie wir die Energiewende schaffen können. Christine Haiden bringt mit „Drei Bücher klüger“ ein neues Format in den Kepler Salon: Drei Gäste stellen je ein Buch vor, das sie in jüngster Zeit klüger gemacht hat. Sie können mit dem Inhalt übereinstimmen oder ihn gänzlich ablehnen, jedenfalls hat er sie aber angeregt, über etwas nachzudenken. Und neben vielen anderem, auf das es sich zu konzentrieren lohnt, wollen wir den 450. Geburtstag von Johannes Kepler feiern. Unser Namenspatron und prominenter Vormieter in der Rathausgasse 5 feiert am 27. Dezember seinen 450. Geburtstag, daher wollen wir ihm alle Montagabende im Dezember widmen, nicht aber vorrangig in dem Sinne, ihm und seinem Werk unmittelbar auf der Spur zu sein, sondern vor allem wie wir als Menschen des 21. Jahrhunderts mit seinem Leben, Wissen und seiner Haltung in Resonanz gehen.

Die Schatten der Vergangenheit belichten

Big Band-Signation. Die Umgebung anfangs noch unscharf. Ein älterer Herr. Mit dem nächsten Schnitt dann deutlicher sein musikbegleiteter Auftritt über eine kleine Gartenbrücke. Ein Filmstar? Die Bilder sind wohlüberlegt zusammengefügt. Sommeranzug, Krawatte, die Pfeife lässig und doch straff im rechten Mundwinkel. Man wähnt sich im Vorspann eines Samstagnachmittags-Films, wäre da nicht die Blende mit dem Wortlaut „Frost on Friday“. Der britische Journalist und Fernsehmoderator David Frost moderiert: „Baldur von Schirach, founder member of the inner court of Adolf Hitler is alive and well […].“ Zur weiteren Beschreibung als „leader of the Hitler Youth“ die Bilder eines zarten Griffs von Männerhand in frisches Blätterwerk. Ein Kind und ein Hund in der Szene; Lächeln im Gentleman-Gesicht, Abgang mit dem Kind an der Hand. Sommerinszenierung. Der liebe Junge könnte einer der Enkelsöhne Baldur von Schirachs sein, vielleicht der jüngere von den beiden? Das wäre dann der 1964 geborene Ferdinand von Schirach, der spätere Autor von Titeln wie „Verbrechen“, „Schuld“, „Tabu“, „Strafe“.

1966 nach 20-jähriger Haft aus dem Kriegsverbrechergefängnis Spandau entlassen, gab Baldur von Schirach, ehemals „Reichsjugendführer“ sowie „Gauleiter“ und „Reichsstatthalter“ von Wien, im September 1968 ein großes TV-Interview. Dies zu sehen, ist befremdlich; weich, fast singend die ersten Worte Schirachs zu Adolf Hitler: „I met him in the opera.“ Von Schärfe sein Blick, manchmal ein Lächeln um die schmalen Lippen. Die Erinnerung an Hitlers „certain shyness“ holt immer noch einen Glanz in die vielwissenden Augen, die Herrn Frost beteuern wollen, von der Deportation der Wiener Juden nichts gewusst zu haben. Gestand Schirach bei den Nürnberger Prozessen noch geschickt seine Schuld, so machte er hier dem Interviewer weiß, vieles von der Katastrophe des 20. Jahrhunderts eben nicht gewusst zu haben. Dass Frost Schirachs Schmeicheln verfällt, erschließt sich über das 40-minütige Interview, welches auf YouTube nachzusehen ist.

Seit Februar 2021 führt der Kepler Salon eine Reihe unter dem Titel „Wagners Dunkelkammer“. Es ist letztlich nicht meine „Dunkelkammer“, die an die Oberfläche bringen soll, was bis dato nicht gesehen, nicht bekannt, nicht gewusst oder zu wenig gesehen, zu wenig bekannt und zu wenig gewusst war und ist. Es ist die „Dunkelkammer“ meiner Gäste, denn sie stellen neueste Forschungsergebnisse dar oder schärfen die Konturen vorhandener Bilder nach. Mit seinen Erkenntnissen zu Baldur von Schirach war der Historiker Oliver Rathkolb (Wien) unter dem Titel „Schirach. Eine Generation zwischen Goethe und Hitler“ der erste Gast der „Dunkelkammer“. In den Vorbereitungen für diese Veranstaltung sah ich David Frosts Interview. In mehreren Anläufen, denn die Erscheinung dieses Herrn mit den nivellierenden Erzählungen zur Verbrechensgeschichte der Nazis rüttelte in mir immer wieder den Impuls auf, den YouTube-Kanal sofort auszuschalten. „Neu“ ist dieses Interview nicht, doch so wie Rathkolb meint, ist es ein „Schlüsseldokument“ zu einem der führenden Köpfe der Nazi-Eliten. Es lässt sich an dieser Selbstinszenierung sehen, wie flüchtig man die größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts abtun kann, indem man adressiert, dass niemand von uns unfehlbar sei und wir alle „nur“ Menschen seien. Dies wirft uns auf uns selber zurück und lässt uns in den eigenen Unzulänglichkeiten hängen bleiben. Oder auch nicht. Ein platter Trick des Herrn Schirach.

Nicht als eine Person der verurteilten Täterebene wurde der Komponist Johann Nepomuk David in der mit „Brennpunkt Leipzig“ bezeichneten zweiten „Dunkelkammer“ diskutiert, sondern als Kulturrepräsentant im NS-Staat, dessen Nähe und Distanz zum Regime differenziert ausgelotet werden sollte. Oberösterreich zeigt sich stolz auf den in Eferding geborenen Komponisten – zu Recht, mit Blick auf dessen umfangreiches Wirken und Schaffen. Davids Zeit in Leipzig wird jedoch gerade in Oberösterreich immer wieder ausgeklammert, nur pro forma diskutiert oder pauschal abgearbeitet. Dies schadet mehr, als es nützt – sowohl dem Komponisten als auch der Musikgeschichtsschreibung. Von 1934 bis 1945 wirkte Johann Nepomuk David als Lehrer am Landeskonservatorium in Leipzig, das 1941 zur „Staatlichen Hochschule für Musik, Musikerziehung und darstellende Kunst“ erhoben wurde. 1942 übernahm er dort die „kommissarische Direktion“ und somit die Leitung einer kulturbildenden Institution im nationalsozialistischen Deutschland. Der Musikwissenschafter Albrecht Dümling (Berlin), die Musikwissenschafterin Maren Goltz (Leipzig) und Matthias Wamser (Basel) als Vertreter der Internationalen Johann-Nepomuk-David-Gesellschaft machten die „David-Dunkelkammer“ zur Informationsquelle ersten Ranges. Großes Interesse kam Davids Komposition „Heldenehrung, Motette nach einem Führerwort“ für vierstimmig gemischten Chor und drei Posaunen aus 1942 zu. Das Stück ist den gefallenen Lehrenden und Studierenden der Staatlichen Musikhochschule zum Gedächtnis gewidmet und wurde 1942 in der pseudosakralen Krypta des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig uraufgeführt. Das Autograph der „Heldenehrung“ liegt in einem Privatarchiv in Stuttgart und ist der Forschung leider nicht zugänglich. Allein die Zeitungsberichterstattung zur Uraufführung lässt Rückschlüsse auf die Machart dieser affirmativen Musik zu.

Inwieweit private Zufallsfunde und der Forschung zugänglich gemachte Quellenstücke das Entstehen einer Biographie forcieren, zeigt sich an einem Bündel von 31 Briefen, welche über hundert Jahre lang unentdeckt auf einem Dachboden lagen. Die Briefe und der erste Teil der handschriftlichen Urfassung der Erinnerungen August Kubizeks an dessen Jugendfreund Adolf Hitler veranlassten den Historiker Roman Sandgruber (JKU Linz) zum Verfassen einer Biographie zum k. k. Zollamtsoberoffizial Alois Hitler, den Urheber dieser an den Straßenmeister Josef Radlegger gerichteten Briefe. Primär geht es in den Korrespondenzen um den Kauf eines Anwesens für die Familie Hitler, die Zeilen enthüllen jedoch auch bis dato unbekannte Details zur Geschichte von Adolf Hitlers Herkunftsfamilie. Die Entdeckung der Kubizek-Frühfassung ist ein Wurf, sie stellt eine bedeutende Linie zur Rekonstruktion der Linzer Zeit des Diktators dar. „Hitlers Vater. Wie der Sohn zum Diktator wurde“ titelte die dritte „Dunkelkammer“. Ausgehend von Alois Hitler rollte Sandgruber die Vater-Sohn-Beziehung und das Heranwachsen jenes Menschen auf, über den ein smarter Herr 1968 lächelnd meinte, er wäre ein wenig schüchtern gewesen. Dass diese Person für den Tod von Zigmillionen Menschen verantwortlich ist, hat dieses Lächeln absorbiert.

„Wagners Dunkelkammer“ wird auch in Zukunft bewegen. Ihre Grenzen werden erkennbar, wenn die hervorgeholten Fakten beginnen, sich im Kreis zu drehen, und Fragen nach ethischen Einschätzungen dringlich werden. So wäre doch der „Dunkelkammer“ gutgetan, jenen Knaben als Seismographen unserer Zeit mit einem die Vergangenheit und Gegenwart verschränkenden Blick einzuladen, der 1968 an der Hand seines eleganten Großvaters an einem Sommernachmittag in ein Haus ging. Sofern dies wirklich der junge Ferdinand von Schirach war. Der Jurist und Schriftsteller blitzt in meinem Kopf als Wunschgast auf. Mit ihm würde ich gerne eine Metaebene freilegen zur Diskussion, wie denn in der „Dunkelkammer“ entlang all dieser Fragen überhaupt zu diskutieren sei. Ein Diskurs mit Ferdinand von Schirach über den Diskurs zur Vergangenheit. Ein möglicher Ausblick.

Zur JKU Startseite

Zur JKU Startseite