Platz für Statistik

Am 11. November ist der bolivianische Präsident Evo Morales nach anhaltenden Massenprotesten auf Druck des Militärs zurückgetreten. Einer der Gründe für die Proteste waren Vorwürfe über Betrügereien bei den im Oktober abgehaltenen Wahlen, bei denen Morales den erforderlichen Abstand von 10 Prozentpunkten zum Gegenkandidaten knapp erreichte.

Die Organisation Amerikanischer Staaten hatte daraufhin eine Untersuchung eingeleitet, die auf Basis der Wahlergebnisse und der zugehörigen Zeitstempel zum Schluss kam, dass das Ergebnis statistisch unwahrscheinlich sei, und empfahl deshalb eine Neuwahl.

Bemerkenswert war hierbei die Verwendung statistischer Verfahren zur Entscheidungsfindung – welch Gegensatz zu unseren letzten Präsidentschaftswahlen!

Die am 22. Mai 2016 stattgefundene Stichwahl zwischen Norbert Hofer und Alexander van der Bellen, welche Letzterer mit etwa 30.000 Stimmen Vorsprung gewann, wurde ja nach Einspruch der FPÖ vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Dieser hatte 11 Wahlbezirke identifiziert, für welche nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die darin abgegebenen Briefwahlstimmen manipuliert worden waren. Der VfGH argumentierte in seinem Erkenntnis allein mit der prinzipiellen Möglichkeit, dass der Wahlausgang dadurch beeinflusst hätte sein können, ohne jedoch die vorliegenden Daten heranzuziehen.

Der Statistiker Erich Neuwirth von der Universität Wien aber untersuchte unter der Annahme eines über die Wahlkreise durchschnittlich konstanten Verhältnisses von Urnen- zu Briefwahlstimmen, die sogenannten Residuen, das heißt die Abweichungen der Daten vom zugrundegelegten Modell. Bei eventuell vorliegenden Manipulationen hätten sich diese Residuen in den beanstandeten Wahlkreisen in statistisch signifikanter Weise, das heißt über die natürlichen zufälligen Schwankungen hinaus, von denen in den restlichen 106 Wahlkreisen unterscheiden müssen.

Dies war allerdings nicht im Geringsten der Fall. Zusätzlich lässt sich über die Residuen die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmen, dass es trotz allem zu einer ergebnisverändernden Manipulation gekommen wäre. Neuwirth und Walter Schachermayr beziffern diese in einem Artikel in der österreichischen Zeitschrift für Statistik mit 1 zu 7,56 Milliarden, also etwa einem Tausendstel der Chance auf einen Lottosechser.

In einer unabhängigen, auch residuenbasierten Analyse kam Walter Mebane, Statistikprofessor an der University of Michigan, zu ähnlichen, in der „Washington Post“ der breiten Öffentlichkeit vorgelegten Schlussfolgerungen. Warum wurden diese harten Fakten vom Verfassungsgerichtshof nicht berücksichtigt, ja womöglich gar nicht in Erwägung gezogen? Darüber kann nur gemutmaßt werden, denn Indizien mit Wahrscheinlichkeitsangaben werden ja in anderen Verfahren durchaus benutzt, man denke nur an DNA-Vergleiche.

Aber schon 2016 haben ich im „Standard“ und Neuwirth und Schachermayr im „Falter“ festgestellt, dass möglicherweise in der Höchstrichterschaft, aber auch in der Bevölkerung im Allgemeinen, das Bewusstsein für statistische Fragestellungen kaum vorhanden ist. Dabei wird die „statistical literacy“ – also die Daten-Alphabetisierung – häufig als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts genannt. Und nur wer Daten lesen und verstehen kann, wird in einer Welt der Daten Vertrauen in die Demokratie haben. Diese Kolumne besteht auch in der Hoffnung, zur Verbreitung dieser „data literacy“ beizutragen.

JKU: PLATZ FÜR FAKTEN STATT FAKES

Universitas und Innovation

Damit Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen, Konzepte und Ideen als besonders gut und zukunftsträchtig gelten, müssen sie vor allem eines sein: innovativ. Das erscheint uns heute völlig selbstverständlich. Aus historischer Vogelperspektive ist es das jedoch keineswegs. Im Gegenteil: Mentalitätsgeschichtlich galt das Neue lange als mindestens verdächtig, oft sogar als überaus gefährlich. Und zwar vom antiken Rom, wo man mit dem homo novus abwertend einen politischen Emporkömmling bezeichnete, bis zur mittelalterlichen Inquisition, deren global agierende Agentur zur Fortschrittsvermeidung bekanntlich über unzählige Leichen ging. Peter Sloterdijk bemerkte in seinem 2014 erschienenen Buch „Die schrecklichen Kinder der Neuzeit“ deshalb pointiert: „Was heute als Tradition bezeichnet wird, nannte sich in älteren Tagen meistens Frömmigkeit, und was jetzt Innovation heißt, war vormals schlicht und einfach Sünde.“

Auch vor diesem Hintergrund lässt sich jene ungeheure Freisetzung von Neophilie, die im Laufe des 18. Jahrhunderts unter dem etwas groben Begriff der Aufklärung einsetzte, also kaum überschätzen. Denn von nun an gewann der ikarische Imperativ immens an Bedeutung: Ideen, Projekte und Unternehmungen sollten sich durch innovative Optimierung zu immer neuen Höhen aufschwingen. Und selbst wenn es dabei auch wiederholt zu kreativen Bruchlandungen kam, avancierte die Liebe zum Neuen zu einem zentralen Existenzwert der Moderne.

Nicht zuletzt deshalb gilt uns Leonardo da Vinci, dem anlässlich seines 500. Todestags in diesem Jahr weltweit Ausstellungen gewidmet werden, ja bis heute als der innovative Aufklärer avant la lettre, obschon seine ingenieurwissenschaftliche Schaffensbilanz eigentlich eher bescheiden blieb. Denn nur sehr wenige seiner wagemutigen Entwürfe, vom Holz-Helikopter bis zum Panzerfahrzeug, erblickten tatsächlich je das Licht der Renaissance-Welt. Und das nicht nur deshalb, weil sie oft lediglich als skizzenhafte Showreels dienten, um finanzstarke Fürsten für die Subventionierung der eigenen Existenz zu begeistern, sondern ebenso, weil ihnen mitunter hanebüchene Denkfehler zugrunde lagen, die sie zu baulichen Totgeburten machten. Doch auch wenn der Wille zur Innovation stets die Möglichkeit solch seriellen Scheiterns implizierte, brachte der neophile Fortschrittsdrang der Moderne in technologischer, sozialer und auch moralischer Hinsicht selbstverständlich ein ungeheures Maß an zivilisatorischer Verbesserung hervor. Nicht nur in den westlichen Demokratien, sondern auch global gesehen leben wir in diesen Tagen im Durchschnitt schließlich länger, hygienischer, vernetzter, mobiler, wohlhabender, sicherer, friedlicher und komfortabler als je zuvor.

Deshalb führt jede pauschale Fortschrittsskepsis heute auch zwangsläufig in die Irre. Nur ändert das wiederum nichts daran, dass die Liebe zum Neuen gleichzeitig auch blind machen kann. Blind für jene Dialektik der Aufklärung, die aus philosophischer Warte so eindringlich von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer oder Walter Benjamin beschrieben wurde; Letzterer lieferte in seinem Essay „Über den Begriff der Geschichte“ das vielleicht eindrücklichste Bild dafür.

In Rekurs auf Paul Klees „Angelus Novus“ beschreibt Benjamin einen Engel, in dessen ausgebreiteten Flügeln sich ein Sturm verfängt und den Götterboten davon abhält, die vor ihm liegenden Ruinen wieder aufzubauen. „Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ Die Drastik dieses Bilds rührt natürlich vor allem daher, dass Benjamin den Text 1940 im Angesicht jener nationalsozialistischen Barbarei schrieb, die das ganze Arsenal technologischer Innovationen in den Dienst einer historisch einzigartigen Mordmaschinerie stellte. Nichtsdestotrotz – oder gerade deswegen – gemahnt es einen aber auch heute noch, ein starkes Sensorium für die immensen Fallstricke des Fortschritts zu entwickeln.

Um derer in aller Deutlichkeit gewahr zu werden, muss man gegenwärtig ja nur nach China blicken, wo jene digitalen Technologien, die vor ein paar Jahren noch als Fanal globaler Freiheit firmierten, nun die technische Infrastruktur eines allumfassenden Überwachungsstaats bilden, gegen den George Orwells 1984 zunehmend verblasst; wobei sich die Fallstricke des Fortschritts nicht nur in solch politischen Extremfällen offenbaren, sondern etwa auch in der kürzlich bei Embryonen angewendeten CRISPR/CAS-Methode. Der damit verbundene Eingriff in die menschliche Keimbahn mag sich in Zukunft zwar womöglich als medizintechnischer Meilenstein entpuppen, könnte aber ebenso zu einer neuen Form der Eugenik führen.

Sind Fortschritt und Innovation also stets ambivalente Angelegenheiten, die zwischen zivilisatorischer Verbesserung und dialektischer Verschlechterung oszillieren, kommt gerade den Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen in diesem Zusammenhang eine doppelt wichtige Rolle zu. Zum einen sind sie es selbst, die als wesentlicher Motor von Innovationen dienen. Denn entgegen dem weit verbreiteten Mythos, das Neue entspringe vor allem den Dynamiken des Marktes, weist beispielsweise die Ökonomin Mariana Mazzucato immer wieder darauf hin, dass es von der Eisenbahn bis zum Internet auch und vor allem der Staat sowie die mit ihm verbundenen Forschungsinstitutionen waren, die die entscheidenden Neuerungen des Technikzeitalters hervorgebracht haben. Und bis heute ist es allen voran die Grundlagenforschung, ohne die sich kaum eine der digitalen Disruptionen des Silicon Valley denken lässt. Oder wie Mazzucato in ihrem 2013 erschienenen Buch „Das Kapital des Staates“ exemplarisch bemerkt: „Tatsächlich steckt im iPhone nicht eine einzige Technologie, die nicht staatlich finanziert wurde.“

Doch neben den MINT-Fächern, die für die technischen, chemischen oder biomedizinischen Innovationen sorgen, sind es auch die Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, denen mehr denn je eine buchstäblich existenzielle Funktion zukommt. Nur mit ihren Mitteln können wir schließlich einschätzen, abwägen und reflektieren, wie sich bestimmte Innovationen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben auswirken, welche soziale Folgeprobleme sie schaffen und ob wir sie ethisch – man denke an die bereits erwähnte Genschere – überhaupt zulassen sollten.

Nun muss man sich freilich keine Illusionen machen: Gegenüber der brachialen Dynamik innovativer Disruptionen wirkt die philosophische oder soziologische Reflexion im öffentlichen Diskurs – leider – allzu oft wie ein machtloser Zuschauer am Seitenrand. Aber gerade das lässt sich eigentlich nur als Ansporn verstehen, sie an den Universitäten zukünftig zu stärken, und zwar nicht zuletzt dadurch, dass Forschungsprojekte interdisziplinär aufgestellt werden. Denn ganz gleich ob es um Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz, Robotik oder Biogenetik geht: Ein Fortschritt, der Fallstricke möglichst vermeidet, braucht die Verzahnung von MINT-Fächern mit Gesellschaftsund Geisteswissenschaften.

Wind of change

Die Kräne auf dem Linzer Campus geben, indem sie hoch hinauf ragen, die Richtung vor. Sie stehen dafür, dass die Sache mit dem Aufbruch vom Industrie- ins digitale Zeitalter in Linz begriffen wurde. Der Wind des Wandels ist hier angekommen, Universitäten müssen sich überall neu sortieren. Denn darum geht es: Auf Dauer wird kein Land zu einer Spitzenregion werden können, wenn seine Universität nicht in derselben Liga angesiedelt ist.

Die Johannes Kepler Universität Linz geht in diese aufregende Sattelzeit eines Epochenwandels als deklarierter Außenseiter. Innerösterreichisch kämpft sie mit dem Nachteil ihrer späten Gründung. Diese Jugendlichkeit kostet sie im Gerangel an den Hochschultöpfen hohe Summen. Daneben die nicht minder fordernde globale Ebene: Weltweit wird der Kampf um das Wissen mit den Methoden eines Rüstungswettlaufs ausgetragen, Supermächte treten gegeneinander an. Die JKU und andere von der Größe her vergleichbare Hochschulen geraten damit in die Zwänge einer Doppelmühle. Was ihnen an Masse und Substanz fehlt, können sie nur durch größere Dynamik, Einfallsreichtum, Bereitschaft zu Veränderung und offensivere Teilnahme am öffentlichen Diskurs kompensieren.

Und obwohl die Aufbruchsstimmung der Gründerjahre, gemessen an der Historie anderer Universitäten, noch nicht lange zurückliegt, bleibt kein Jahr, kein Monat, nein: kein Tag Zeit, um für eine Rückschau auf das bereits Geleistete innezuhalten.

Blenden wir zurück in diese Phase: Der Stolz des Landes auf seine junge Universität war greifbar und noch nicht zur Routine geronnen. Damals war die Welt auch nicht simpel gestrickt, sondern komplex. Es gab Wettrüsten und zugleich starre Blöcke, es gab Kreisky-Jahre und Wachstum, gesellschaftlichen Aufbruch und Veränderung, für mich als Arbeiterkind, das damals vor 40 Jahren die Linzer Universität besuchte, ganz besonders viel von dieser auf einen Schlag veränderten Lebensweise. Ich fremdelte gewaltig mit meinem neuen Dasein als Student, verstand mein Wirtschaftsstudium als lästige Etappe vor dem eigentlichen Erwachsenenleben, wollte so schnell wie möglich Geld verdienen und nach Abschluss des Studiums aus möglichst vielen guten Berufsangeboten wählen dürfen. Das war es, was mich reizte, und ich bin mit diesem Lebensplan nicht allein gewesen. „Sind wir hier richtig?“, fragten sich viele, als die erste und zweite Studentengeneration, die aus Nichtakademikerhaushalten hier in Linz an der Universität begonnen hatten. Die Bildungsmobilität von unten nach oben hatte gerade gestartet.

Wir fühlten uns frühreif als angekommen und auserwählt, und wenn ich heute daran denke, was wir damals wussten (oder besser nicht), wird mir klar, wie überheblich das gewesen ist. Die meisten von uns schalteten schnell um. Sie misch ten ihre Sprache mit Fremdwörtern auf, versteckten ihre Halbbildung hinter Akademikerjargon, nannten es „reflektieren“, wenn sie über etwas nachdachten. Unter dieser „diskursiven Ungeschicklichkeit“ leidet die Wissenschaft – nicht alleine in Linz – noch heute. Wissenschaft muss mehr denn je gesellschaftlich wahrgenommen und verstanden werden. Bei immer komplexeren Themen und Fragestellungen ist es für Lehrende wie Studierende eine echte Herausforderung, von den Menschen außerhalb Ihres Subsystems wahrgenommen zu werden.

Dabei ist unabhängig zu denken die Königstugend des Intellektuellen. Sich auf dieses Privileg zu beschränken, ohne sich öffentlich zu äußern, greift allerdings zu kurz, zumal in Zeiten, in denen Emotionen die Fakten überlagern, Populisten und Algorithmen den Diskurs bestimmen, Leute an der Demokratie verzweifeln und die Erfolge der Aufklärung gefährdet sind.

Wissen und Fakten führen ein Rückzugsgefecht. Die Universitäten und ihre Mitarbeiter müssen sich daher heute mehr denn je einmengen. Dies bedeutet auch, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wer sich öffentlich äußert, nimmt eine Gefährdung in Kauf. Aber wer sonst soll diese Rolle übernehmen, wenn nicht die Experten der Wissenschaft, wenn es darum geht, Mythen durch Fakten zu ersetzen und Vorurteile – die größte Seuche unserer Zeit – durch Wissen und Tatsachen?

Die Linzer Universität hat dabei wie alle anderen Wissenseinrichtungen eine Bringschuld und keine andere Wahl, als sich in dieser Aufmerksamkeitsökonomie deutlicher als bisher zu behaupten, will sie medial und öffentlich nicht untergehen und ihren Rang und ihre Wahrnehmung verbessern. Ihre Professoren müssen dabei über ihren engsten Radius hinauswirken. Die Fähigkeit, zu unterhalten und packen zu können, gehört dazu.

Früher war es einfacher, Gehör zu finden. Aber vielleicht ist das auch nur eine Verklärung der Hochschul-Vergangenheit. Die Hochschule hatte damals ihre Größen, deren Nachhall noch heute wirkt (von Rothschild bis Kulhavy). Politisch gab es damals alle Spielformen bis hin zu den Trotzkisten, die Haare wurden lang getragen, als ersten Computer gab es den Commodore. Und deswegen war die Welt klein, überschaubar, langsam und insgesamt in Ordnung und so ganz anders als die turbulente Gegenwart.

Es kam damals, wie es uns versprochen wurde: Ein jeder von uns Marketingabgängern bei Ernest Kulhavy konnte aus vielen Angeboten wählen. Ich blieb im Journalismus hängen und bereue es nicht und darf mich heute selbst kritisieren dafür, wie sehr ich damals verkannt habe, was eine Universität noch alles sein muss neben eben dieser Ausbildungsstätte für junge Leute, die das Studium als den besten Sparplan für ihr Leben ansehen. Denn ein Studium bringt höchste Rendite, wer vier Jahre studiert, verdient 40 Prozent mehr.

Nicht anders der Zusammenhang zwischen einer Universität und dem Land, das diese Hochschule umgibt. Hochlohnland und Spitzenregion und eine Universität, die nicht in dieser obersten Division agiert – das geht auf Dauer nicht zusammen.

Bildung war 1966, bei der Gründung der Johannes Kepler Universität, schon die heißeste Ware eines Landes und ist es heute in einer wissensbasierten Umgebung mehr denn je. Schlüsseltalente suchen Orte, an denen bereits andere Hochqualifizierte leben, weil sie am Austausch mit diesen wachsen und reifen können. 50 Prozent der US-Patente werden in vier amerikanischen Großstädten entwickelt, wo die besten Universitäten sitzen. Universitäten stehen am Beginn von sich selbst beschleunigenden Kausalketten. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Der Rest hat es schwer.

Diese Conclusio muss uns zu denken geben. Denn vier von zehn Studierenden, die in Oberösterreich geboren wurden, studieren heute außer Landes. Es ist Potenzial, das diesem Land verloren geht und fehlt. Dieser Abfluss macht sich beim Fachkräfte- und Technikermangel bemerkbar. Die Fachhochschulen, vor 25 Jahren in Oberösterreich gegründet, haben mitgeholfen, diese Lücke zwischen Bedarf und Angebot klein zu halten. Doch auch ihre Möglichkeiten sind ausgereizt. Es bleibt also keine andere Alternative, als diesen „brain drain“ zu bremsen, im Idealfall zu stoppen.

Pioniergeist, von dem wir dabei reden, war 1966 bei der Gründung der JKU als ein zentraler Faktor mitentscheidend. Ein ganzes Land hat damals für seine Universität gekämpft. Es waren Leidenschaften im Spiel und das Bewusstsein dafür, mit der Neugründung eine historische Lücke geschlossen zu haben.

Diese Leidenschaft für „unsere Hochschule“ ist Normalität im Umgang gewichen. Das Erreichte wird als selbstverständlich akzeptiert. Oberösterreich ist nach Gründung der Universität und maßgeblich durch diese aus der Epoche eines Agrar- und Industrielandes herausgetreten und hat dabei einen entscheidenden Sprung nach vorne gemacht. Zugleich leidet es bis heute unter dem Nachteil dieser späten Universitätsgründung und konnte diesen Malus nie wettmachen; und Gleiches gilt für die Landeshauptstadt Linz.

Die Daten sind eindeutig: Wien (mit seiner 1365 gegründeten Universität) zählt heute 168.000 Studierende. Das mit Linz vergleichbare Graz (Gründungsdatum 1585) kommt auf 53.000 Studierende, Graz übt auf junge Leute deshalb einen großen Sog aus. Sogar das halb so kleine Innsbruck mit seiner 1669 gegründeten Hochschule steht als Universitätsstadt über Linz, wenn wir die Studierendenzahl als Maßstab nehmen (30.000 Studierende hier, 23.000 in Linz). Linz läuft noch hinterher.

Nummer vier unter den Universitätsstädten in Österreich zu sein, das wird dem Bundesland und seiner Landeshauptstadt nicht gerecht. Es handelt sich um eine Erbsünde, an deren Beseitigung sich die Landespolitik mit aller ihr zur Verfügung stehenden Kraft abarbeiten muss. Denn die Erbsünde wirkt mit Zins und Zinseszins nach. Es handelt sich um eine föderale Ungerechtigkeit, wenn wir die Kennziffern des Landes mit jener der JKU in Beziehung setzen. Oberösterreich erwirtschaftet 18 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsprodukts, 28 Prozent seiner Exporte und zählt 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Doch es erhält nur knapp fünf Prozent des österreichweiten Universitäts-Etats. Dass wir dieses eklatante Missverhältnis schlucken, ist mit der Engelsgeduld der Oberösterreicher zu erklären, die sich in ihr Dasein als Nettozahler dieser Republik ergeben haben. Dieser Nachteil wird zur echten Gefahr, weil sich die Wissens- und Innovationsdynamik beschleunigt. Oberösterreich und Linz und die JKU haben akuten Handlungsbedarf.

Diese Ausgangslage müssen Oberösterreich und seine Bewohner vor Augen haben. An der Universität selbst wurde die Gefahr erkannt. Die Universität setzt ihren dynamischen Prozess der Weiterentwicklung fort; die Baukräne sind ein deutlich erkennbares Zeichen dafür. Der Nachteil eines Pendler-Campus, der fern vom Stadtzentrum angesiedelt ist, kann nur dadurch wettgemacht werden, dass der Campus für sich selbst ausreichend Sog entfaltet, wie es im Falle anderer Hochschulen die den Campus umgebenden Städte tun. Daher muss investiert werden.

Es geht um Sog und damit um Wissen und Talent, das angezogen werden soll. Weltweit kämpfen Länder und ihre Universitäten um dieses Potenzial, das System Uni wird global umgepflügt, die akademische Weltordnung verändert sich. Seit vor zehn Jahren die ersten Hochschulrankings erschienen sind, beschleunigt sich dieser Prozess. Linz muss sich innerhalb Österreichs als Universitätsstandort behaupten (das heißt, den historisch aufgerissenen Rückstand aufzuholen), während es in Österreichs gesamter Hochschullandschaft darum geht, im globalen Wissenswettstreit nicht unterzugehen. Linz steckt damit in einer Doppelmühle, das muss es begreifen. Und ich bin kein Schwarzseher.

Weltweit entstehen Universitäten mit neuen Betriebssystemen. Manche sparen sich die Hörsäle und erklären das Modell der Präsenzuniversität für überflüssig. Einige werden errichtet, unbelastet von historischem Ballast, wie zum Beispiel die Programmierschmiede 42 in Frankreich, die Minerva- oder Singularity in Kalifornien. China steckt Milliarden in den Aufbau einer Armada neuer Universitäten, exemplarisch dafür hat die „NZZ“ vor einigen Wochen das Beispiel Southern University of Science and Technology (SUST) in der chinesischen Metropole Shenzhen beschrieben. 2011 auf dem Reißbrett von null auf konzipiert mit vorerst 44 Studenten und 15 Millionen Dollar Budget hält SUST heute bei 5.300 Studierenden und einem Budget von 500 Millionen Dollar und ist im Ranking die achtbeste Universität auf dem chinesischen Festland. Ein Durchmarsch binnen acht Jahren. Diese Hochschulen fischen im Pool der besten Talente.

Ähnlich in Singapur, wo ich zweimal als Mitglied einer Delegation erfahren durfte, was Ausrichtung an Exzellenz bedeutet. Die dortige Nanyang Technological University wurde 1991 gegründet, sie ist heute neben dem MIT und Berkeley die anerkannteste technische Universität der Welt. Ihr Rektor, der Schwede Bertil Andersson, schenkte uns Gästen aus Österreich unverblümt ein: „Künstliche Intelligenz ist heute das heißeste Ding in der Welt der Forschung. Und wenn ich daran denke, bin ich in Sorge um Europa.“ Andersson geht davon aus, dass im nächsten Jahrzehnt asiatische Universitäten erste Filialen in europäischen Metropolen errichten werden. Dies wird das Gefüge noch einmal verändern.

Auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, so Andersson, sei zwar Microsoft die Nummer eins, aber dahinter folgen gleich neun asiatische Universitäten. Andersson gab den Österreichern eine Botschaft mit: „Eure Hochschulen werden zu nationalistisch geführt. Ihr braucht Durchmischung. Bei uns kommen sieben von zehn Professoren aus dem Ausland.“ Und es braucht andere Prioritäten.

„Has the West lost it“, fragte der Economist vor einiger Zeit und stellte die These in den Raum, dass die Überperformance Europas seit dem Jahr 1800 und der Rückfall Chinas nur eine kurze historische Verirrung darstellen. Werden wir es erleben, dass Europa als globales Zentrum ausgedient hat? Setzt sich die konfuzianische Leistungskultur durch, getragen von der Überzeugung, dass Erfolg nicht auf Talent, sondern primär auf Fleiß beruht?

Lassen wir das alles sickern und gehen wir weiters davon aus, dass sich in einer digitalen Welt die mathematisch begabten und die technologiebesessenen Talente eher durchsetzen werden, dann spricht wenig für uns. Beim internationalen TIMMS-Test, der solch einschlägige Fertigkeiten misst, landeten von 1000 koreanischen Kindern 500 in der höchsten Leistungsstufe, ähnlich in China und Singapur. In Frankreich bzw. Deutschland schafften dies gerade 20 bzw. 25 Schüler. Lassen wir die Frage nach der Messgenauigkeit solcher Tests außer Acht, so bleibt doch eine Riesendifferenz. Analytische Kompetenz, gekoppelt mit der schieren Masse an Leuten, verschafft Asien einen Extra-Kick. Was hat Europa dem entgegenzustellen? Vielleicht sein größeres kreatives Potenzial? Die ausgeprägtere Fähigkeit zur Improvisation? Oder Individualismus als Antwort auf politischen Dirigismus und Kollektivismus? Dies alles vor Augen, stellt sich die Frage danach nicht mehr, ob und wie sich europäische Universitäten anders und neu ausrichten müssen. Die Antwort ist selbsterklärend. Es geht nur noch um das Wie? Am Beginn eines solchen Prozesses müssen wohl viele Fragen stehen. Welche Talente wollen wir? Wie definieren wir Talent? Wie kriegen wir sie? Was müssen wir ihnen bieten, was andere Universitäten, denen wir mangels Ressourcen unterlegen sind, nicht bieten können? Wie können wir die geforderte Internationalität verwirklichen? Wie ein innovatives universitäres Ökosystem schaffen? Wie muss sich die Universität in das Umland einfügen, und was muss das Umland tun, um der Universität zu Attraktivität zu verhelfen?

Will die Linzer Universität in diesem weltweiten beauty-contest nicht untergehen, muss sie fortfahren, Boden in der Nationalliga gutzumachen und sich innerösterreichisch auf die Beine stellen, wie sie es die letzten Jahre bereits spürbar getan hat. Linz muss zu Innsbruck und Graz aufschließen, vor allem finanziell. Von diesem Druck können wir die Landespolitik und die Linzer Stadtpolitik nicht entlasten, auch wenn Land und Stadt zuletzt substanzielle monetäre Beiträge geliefert haben. Es handelt sich bestenfalls um Etappenziele. Denn der Nachteil der späten Geburt wirkt leider nach. Die Linzer Universität muss weiter wachsen, auch wenn Größe und Spitze einander als Begriffe widersprechen. Es gibt keinen natürlichen Plafond für die JKU. Wenn ein neues KI-Studium angeboten wird und Bewerber diesem Zweig die Türe einrennen, dann ist das ein deutliches Signal dafür, dass man sich auch als Universität etwas trauen und etablierte akademische Pfade dort und da verlassen darf.

Linz muss, auch das gehört in ein „Mission-Statement“, als breit aufgestellte Hochschule gesellschaftliche Veränderungen aus einer 360- Grad-Perspektive beurteilen. Zum Beispiel die Künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Folgen, die sich aus technischer, juristischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht betrachten lassen. Wenn nur die JKU das kann, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das sich verkaufen lässt.

Linz kann aus seiner Kleinheit eine Stärke machen, dann nämlich, wenn es diese mit Tempo und Flexibilität kombiniert. Im digitalen Zeitalter gelten neue Gesetzmäßigkeiten: Geschwindigkeit kommt vor Perfektion, Wendigkeit vor Größe. Doch wie steht es um diese Tempofestigkeit, wenn es zwei Jahre dauert, bis die Berufung eines neuen Professors durch alle Instanzen gegangen ist? Hier und nicht nur hier werden die Fesseln eines universitären Regelwerks spürbar, das einen Kontrapunkt zur Geschwindigkeit darstellt, mit der sich die Welt draußen ändert.

Die Universität braucht damit mehr Handlungsspielraum und Autonomie, mehr Berufungen von außen, mehr Wettbewerb. Entscheidungsfreude und Engagement dürfen sich nicht „im System“ verlaufen. Nach 50 Jahren nehmen die Dinge Gestalt an. Die Linzer Universität ist nicht für das Kleine geboren. Sie muss ihre Spannkraft entdecken, größer denken und über den Horizont der Bewahrer hinaus. Unsicherheit als Ordnungsprinzip gehört dazu.

Cyberwar

Die Anzahl der Cyberattacken steigt – auch in Österreich. Entscheiden in Zukunft nicht mehr Kampfjets, Granaten und Drohnen über das Kriegsgeschehen, sondern Viren und Würmer?

Was würde Greta sagen?

Ist eine nachhaltige Wirtschaft möglich? Oder ist das ein Widerspruch in sich? Wenn wir die Welt retten wollen, braucht es radikale Lösungen, Gesetze und eine Verhaltensänderung vieler.

Welt aus Glas

Es ist eine zerbrechliche Welt, in der Kinder mit seltenen Erkrankungen wie der Glasknochenkrankheit leben (müssen). Aber es ist auch eine Welt, die durch die Forschung am Kepler Uniklinikum für die kleinen großen Kämpfer täglich ein Stück weniger fragil wird.

Zwischen all den Büchern eine Welt

Wenn man ein wenig pathetisch sein möchte, und das ist kein Fehler in allzu nüchternen Zeiten, dann stand nichts weniger als „das friedliche Zusammenleben aller Völker“ Pate bei der Gründung jener Universitätsstelle, die man heute schlicht Bibliothek der JKU nennt.

Die Weltordnung feiert Geburtstag

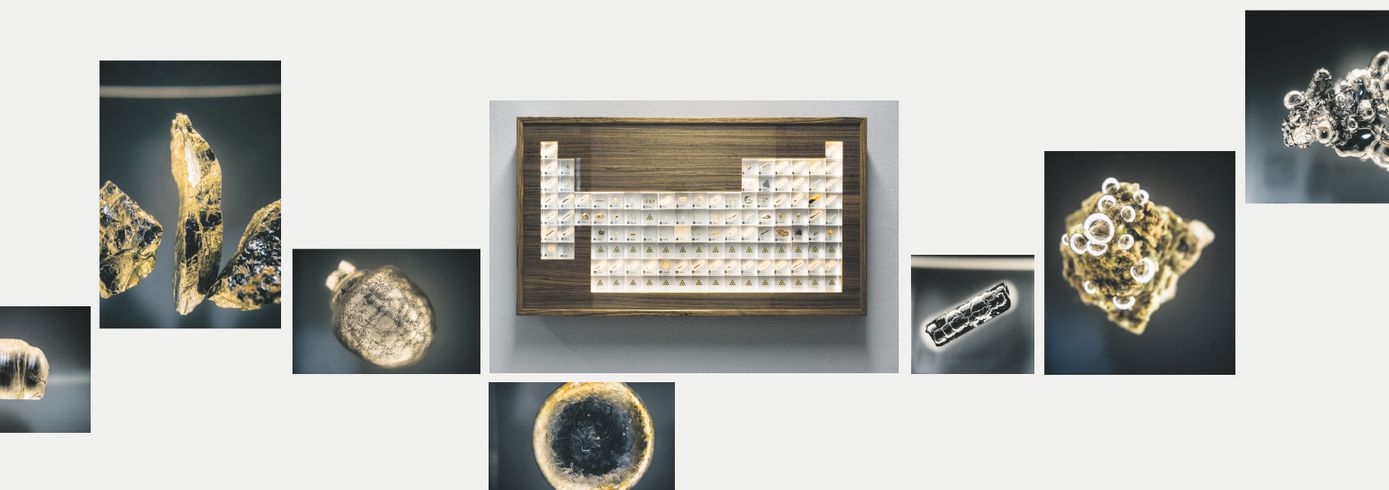

Erinnern Sie sich an den Chemieunterricht in der Schule? Sicher kommt Ihnen der Begriff Periodensystem bekannt vor. Er steht für eine Tabelle mit vielen bunten Quadraten, die in 7 Zeilen und 18 Spalten aufgeteilt ist. Das Periodensystem der Elemente ist das ABC des Universums.

Glücksrand-bemerkungen

Norbert Trawöger bemerkt staunend am Rand, dass die Mitte nicht immer in der Mitte liegt und wahre Anarchie nicht heißt, andere auf den Kopf zu stellen, sondern sich selbst.

Sozialkapital - die Kraft der Gemeinschaft

Menschen sind Beziehungswesen „von Natur aus“. Fragt man sie, was ihrem Leben Sinn verleiht, so stehen in allen Altersgruppen soziale Beziehungen an vorderster Stelle. Beziehungen sind ausschlaggebend dafür, wie es uns geht, ob wir glücklich und motiviert sind, oder ob wir uns schlecht, schwach, an den Rand gedrängt fühlen. Und das wiederum hat messbaren Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Man kann das durchaus auch „Glück“ nennen. Wir sprechen dann von den „3G“, denn Gemeinschaft ist mit Gesundheit und Glück eng verbunden.

„Das erste und wichtigste Gut, das wir aneinander zu vergeben und zu verteilen haben, ist Mitgliedschaft in einer menschlichen Gemeinschaft.“ Dieser Satz des Sozialphilosophen Michael Walzer bringt es auf den Punkt, denn Dazugehörigkeit ist ein tief verankertes menschliches Bedürfnis. Über Millionen Jahre hinweg waren soziale Verbundenheit und Kooperation eine Überlebensfrage. Das Gegenteil davon – soziale Ausgrenzung – wird deshalb als existenziell bedrohlich empfunden. Und das ist es tatsächlich: Wenn Menschen erleben, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden und auf diese Weise einen sozialen Schock erleiden (Beispiel: Mobbing), kann das schwere Krankheitsreaktionen hervorrufen und sogar zum plötzlichen Herztod führen. Das Spektrum sozialer Beziehungen reicht also von Glück und Gesundheit des Einzelnen bis zu Einsamkeit und tiefem Leid. Auf gemeinschaftlicher Ebene bewirken soziale Beziehungen im besten Fall Engagement, Innovationskraft und Partizipation, oder – bei schwachem Sozialkapital – Anomie, Kriminalität und steigenden Kontrollaufwand.

Doch Beziehungen sind keine „Glückssache“. Jeder kann selbst viel dazu beitragen und sein Umfeld mitgestalten. Dazu hilft ein Einblick in die Methoden und Erkenntnisse der Sozialkapitalforschung.

Überall dort, wo Menschen zueinander in Beziehung treten, entsteht SOZIALKAPITAL – in der Familie, unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, in der Nachbarschaft, in Vereinen. Sozialkapital ist der soziale Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinschaft. Es sind die vertrauensvollen Beziehungen, die Menschen auf unterschiedlichen Ebenen miteinander haben.

Der Begriff „Sozialkapital“ entstand zu Beginn des vorigen Jahrhunderts und war lange Zeit nur in der Wissenschaft bekannt, bis er schließlich durch die gesellschaftlichen Veränderungen in den 1980er-Jahren auf „fruchtbaren“ Boden fiel und dadurch öffentlich wurde. Zu diesen Veränderungen zählten eine zunehmende Abkoppelung von gesellschaftlichen Institutionen, Wertewandel, erhöhte Mobilität und eine rasante Akzeleration vieler Lebensprozesse. Nun wurde deutlich, dass soziale Beziehungen eine wichtige Ressource sind: für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes. Dieser Wert – das „soziale Kapital“ – wurde in vollem Umfang erst erkannt, als man sein Schwinden und den Verlust spürte. Zu den Pionieren der neuen Forschungsrichtung gehörte der amerikanische Soziologe und Politikwissenschaftler Robert D. Putnam. Er konnte zeigen, dass die Leistungsfähigkeit von Regionen davon abhängig ist, wie stark die sozialen Bindungskräfte – Vertrauen, Werte, Normen der Menschen untereinander – ausgeprägt sind. Vereinfacht gesagt, kam er zu dem Schluss, dass die Regionen mit den meisten Gesangsvereinen das beste Sozialkapital haben. In unseren Sozialkapitalstudien in Österreich, Italien und Liechtenstein (n > 20.000) haben sich diese positiven Wirkungszusammenhänge zwischen dem Engagement der Menschen in Vereinen und Organisationen, deren Sozialkapital, Gesundheit und Lebenszufriedenheit sowie der Demokratiefähigkeit und Sicherheit einer Region bestätigt.

Sozialkapital wird auf drei Ebenen gemessen: auf der Mikroebene des engen vorbehaltlos vertrauten Familienund Freundeskreises; auf der Mesoebene der Netzwerke und größeren Gruppen von Menschen, die einem persönlich nicht ganz nahe stehen, die im Bedarfsfall jedoch Unterstützung und hilfreiche Beziehungen gewährleisten können (dazu zählen Nachbarschaften, Vereine, Schulen, Unternehmen sowie der gesamte erweiterte Bekanntenkreis); und auf der Makroebene der sozialen, kulturellen, politischen oder religiösen Wertegemeinschaften, zu denen Verbundenheit nicht in erster Linie durch persönliche Bekanntschaft, sondern durch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer „geistigen Heimat“ und durch das Teilen höherer Ideale und Begeisterung besteht: Natur, Musik, Sport sind Aspekte, die heute für diese Ebene charakteristisch sind und für viele Menschen Bedeutung haben.

Im Idealfall haben Menschen auf allen drei Beziehungsebenen ausreichend Sozialkapital. Es reicht nicht, sich nur auf einen Bereich zu konzentrieren – beispielsweise auf einige wenige vertraute Menschen. Das ist ein heute weit verbreiteter Trend, den man „Cocooning“ nennt: die Tendenz, sich aus dem öffentlichen Leben in die Häuslichkeit der Privatsphäre zurückzuziehen. Allzu leicht kann dieses enge System brechen, und man steht ohne Netzwerk und Sinnkontext da.

In vielen Regionen sind die größeren geselligen Kreise (Mesoebene) deutlich schwächer ausgebildet als die Nahebeziehungen. Manchmal hat nicht einmal die Hälfte der Befragten mehr als zehn gute Bekannte. Nachbarschaften werden eher selten gepflegt. Vereine kämpfen mit schwindenden Mitgliederzahlen oder lösen sich ganz auf. Von schwachem Sozialkapital sind besonders alleinerziehende Mütter betroffen, Menschen aus anderen Kulturkreisen, Arbeitslose, Jugendliche aus desolaten Familienverhältnissen. Mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr der Vereinsamung. Etwa ein Drittel der älteren Menschen hat ein Defizit an Sozialkapital. Das ist ein echter Krankheitsfaktor und wirkt sich auch auf das Vertrauen gegenüber der Gesellschaft aus – auf die Einschätzung der Umgebung, auf Angst vor Gewalt und Kriminalität und auf die Einschätzung der Politik. Vereinsamung, Bindungs- und Orientierungslosigkeit können bei Menschen, die Halt und Sicherheit suchen, leicht von Ver-„Führern“ missbraucht werden – für Krieg und Terror, Machtgewinn und Ausbeutung. Oder einfach fürs Geschäft.

Wir können diesen negativen Entwicklungen entgegenwirken. Jede einfühlende Zuwendung zu Einzelnen oder zu einer Gruppe stärkt Sozialkapital – und damit Gesundheit und Glück. Es kann die Einladung zu einer Tasse Tee mit einer Nachbarin sein, ein Spaziergang mit einer alten Frau, das bewusste Wahrnehmen der Jahreszeiten, Spielen mit einem Kind, Singen in einem Chor. Musik intensiviert die psychologische Resonanz der Menschen untereinander. Musik berührt, bewegt und verbindet. Bei jungen Menschen steht sie auf der Makroebene sogar an erster Stelle. Auch ehrenamtliche Tätigkeit stärkt den sozialen Zusammenhalt, fördert Vertrauen und ist sinnstiftend. Menschen, die sich engagieren, identifizieren sich stärker mit der Region, in der sie leben. Darauf beruhen auch die zahlreichen neuen Bewegungen, die sich in den Städten entwickelt haben, wie beispielsweise „tauschen statt kaufen“, Nachbarschaftsnetzwerke oder urbaner Gartenbau.

Die natürliche Sehnsucht nach Nähe, Verbundenheit und Gemeinschaft gibt uns die Kraft, der Vereinzelung und Vereinsamung entgegenzuwirken. Jeder hat die Möglichkeit, sein Sozialkapital durch die „Investition“ von Zeit und Aufmerksamkeit in „Beziehungsarbeit“ zu vergrößern. Das hilft persönlich und wirkt gemeinschaftlich. Weitere Ideen zur Stärkung von Sozialkapital auf den drei Ebenen findet man auf der Seite http://www.sozial-kapital.at/was-sie-selbst-tunkoennen.html

Hier geht's zur Website des Kepler Salons.

Zur JKU Startseite

Zur JKU Startseite