Starke Gefühle

Besser kann es erst dann werden, wenn wir wieder einander begegnen, findet Vea Kaiser. Der angebliche Generationenkonflikt sei nämlich die Äußerung eines viel tiefer liegenden Problems.

Wollen doch nicht alle Jungen die Welt retten, Herr Schnetzer?

Simon Schnetzer ist einer der renommiertesten Jugendforscher im deutschsprachigen Raum. Ein Gespräch über das Nichtgehörtwerden, den stillen Protest und warum

nicht jede*r Influencer*in werden möchte.

Hey, WG

Wer sind diese jungen Menschen, über die immer so viel geredet wird? Was ist ihnen wichtig, worüber denken sie nach und wissen die überhaupt noch, dass man mit einem Telefon auch jemanden anrufen kann? Höchste Zeit, das alles mal zu klären. Also haben wir zwei Linzer WGs gefragt: Dürfen wir reinkommen?

Alles nicht so einfach

Wäre das nicht eine hervorragende Idee? Alle Arbeitssuchenden nehmen und sie in jene Jobs umschulen, die gerade benötigt werden? Auf alle Fälle, aber es gibt da einen Haken.

Was heißt studieren?

In den heutigen europäischen Universitäten ist Weltverbesserung angesagt. Beinahe wäre diese schon ein Studiengang. Wuchernder Kapitalismus, Ökologie, Postkolonialismus, Feminismus, das sind einige der Probleme, die unter Weltverbesserung behandelt werden. Inzwischen ist in vielen europäischen Ländern Gesetz, dass außereuropäische Studenten höhere Studiengebühren zahlen müssen. Da wird nicht mit Weltverbesserung argumentiert, sondern mit nationalem Steuerhaushalt. Geist und Materie lassen sich scheinbar nicht so einfach mit gutem Willen versöhnen.

In der Ankündigung von Weltverbesserung als Zweck eines Studiums liegt ein Kurzschluss. Denn man könnte ja auch genau all diese Problem e ins Auge fassen, ohne überhaupt zu wissen, wie sie zu formulieren sind, wie damit umzugehen, was zu tun ist.

Pointierter gesagt: Nur wenn kein Zweck ihm vorgeschrieben ist, kann ein Problem überhaupt als Problem zutage kommen, befragt und gedacht werden. Nur wenn man endlich der Philosophie den Kopf abschneidet, sie von ihrer Anmaßung, das „Gute“ vorzuschreiben, loslöst, kann wirklich experimentiert werden, was ein ganz anderes Denken sei, hieß es in der Zeitschrift „Acéphale“ (Kopflos), die in den dreißiger Jahren von Bataille, Klossowski und Ambrosini gegründet wurde. Das Bild auf dem Titelblatt, von André Masson gemalt, war eine Reproduktion von Da Vincis „Vitruvianischem Menschen“, aber ohne Kopf und mit einem Totenkopf anstelle der Geschlechtsteile.

Universität bildet selbst immer eine in sich gespaltene Wirklichkeit. Als Institution verfällt sie notwendig dem Universitätsdiskurs, der keine neutral e Instanz ist, sondern die Kontinuität der problematischen gesellschaftlichen Zustände reproduziert, aufrechterhält. Andererseits aber kann das Studium an der Universität diese realen Widersprüche der Gesellschaft als gemeinsame Probleme gestalten und erkunden.

Sind die aktuellen transdisziplinären Bemühungen mehr als ein weiterer Universitätsdiskurs? Darüber entscheidet nicht der angegebene Zweck von Weltverbesserung, sondern die Studenten. So Walter Benjamin 1914: „Es hätte diese Studentenschaft die Universität, die den methodischen Bestand des Wissens samt den vorsichtigen kühnen und doch exakten Versuchen neuer Methoden mitteilt, zu umgeben, gleichwie das undeutliche Wogen des Volkes den Palast eines Fürsten, als die Stätte der beständigen geistigen Revolution, wo zuerst die neuen Fragestellungen weitausgreifender, unklarer, unexakter, aber manchmal vielleicht auch aus tieferer Ahnung, als die wissenschaftlichen Fragen, sich vorbereiten. Die Studentenschaft wäre in ihrer schöpferischen Funktion als der große Transformator zu betrachten, der die neuen Ideen, die früher in der Kunst, früher im sozialen Leben zu erwachen pflegen als in der Wissenschaft, überzuleiten hätt e in wissenschaftliche Fragen durch philosophische Einstellung.“

Inklusive Universitäten?

In der Wirtschaft richtet sich der Blick bereits seit langem auf diverse Teams, auf Personen aus aller Welt, mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Expertisen, die gemeinsam Dialog und Diskurs führen, Ziele entscheiden und Aufgabenstellungen lösen, um in einer zunehmend komplexen und digitalen Arbeitswelt zu bestehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Universitäten die zukünftigen „Leader“ ausbilden, die einen Beitrag zur Überwindung großer Herausforderungen in einer globalisierten und volatilen (Arbeits-) Welt leisten sollen, dann müssen Universitäten auch die gesellschaftliche Diversität widerspiegeln.

Dies passiert momentan noch nicht. Wenn ich mich in meinen Kursen umsehe, beschränkt sich die Diversität vorwiegend auf Austauschstudierende aus anderen europäischen Ländern oder den USA und Kanada. Wo bleiben aber die jungen Menschen aus den größten österreichischen Migrant*innengruppen? Wie werden die Lebensrealitäten dieser jungen Menschen berücksichtigt?

Die fehlende Diversität ist ein vernichtendes Urteil für die Rolle der Universitäten als weltoff ene diskursive Institutionen, die versuchen, einer Generation an jungen Leuten gerecht zu werden, welche mit Problemen konfrontiert sind, die global (Klimakrise), komplex (Digitalisierung) und volatil sind (Pandemie). Die jungen Menschen dieser Generation Z, also jene, die zwischen 1997 und 2010 zur Welt gekommen sind, tragen die Folgen unserer Lebensweisen und politischen Weichenstellungen der letzten Jahrzehnte, werden aber – davon handeln die ersten Seiten dieser Ausgabe der Kepler Tribune – in Entscheidungsprozesse kaum bis gar nicht eingebunden. Umso mehr triff t das auf marginalisierte Gruppen zu.

Was bedeutet es aber, Inklusion im universitären Kontext zu leben? Natürlich ist die Universität im Bildungssystem nicht die erste Anlaufstelle, wo das Thema Inklusion anzusprechen ist, wie Melisa Erkurt in ihrem 2020 erschienenen Buch „Generation Haram – Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben“ schildert. Bildungschancen werden in Österreich zu einem großen Teil „vererbt“ und die Bildungsmobilität zwischen den Generationen ist schwach ausgeprägt.

Aber mit einem off enkundigen und starken Fokus auf Inklusion von jungen Menschen aus migrantischen Communitys, aus bildungsfernen Verhältnissen und solchen mit Fluchthintergrund können Universitäten in ihrem Bildungsauftrag eine Lücke füllen, die die Lebensrealität junger Menschen in Österreich widerspiegelt. Sie können zur Ausbildung von diversen Teams in der (Arbeits-)Welt von morgen beitragen, die in der Lage sind, komplexe Herausforderungen durch Kreativität und unterschiedliche Lösungsansätze zu meistern. Universitäten nehmen ihren Ausgangspunkt im kritischen Diskurs des Gestern, des Heute und insbesondere des Morgen. Ihnen kommt der gesellschaftliche Auftrag und gleichsam die einmalige Chance zu, diesen Diskurs zukunftsweisend in Gang zu bringen und in Bewegung zu halten – indem nicht über Diversität geredet wird, sondern Diversität selbstverständliches Element des gemeinsamen Forschens, Lehrens und Aufk lärens wird.

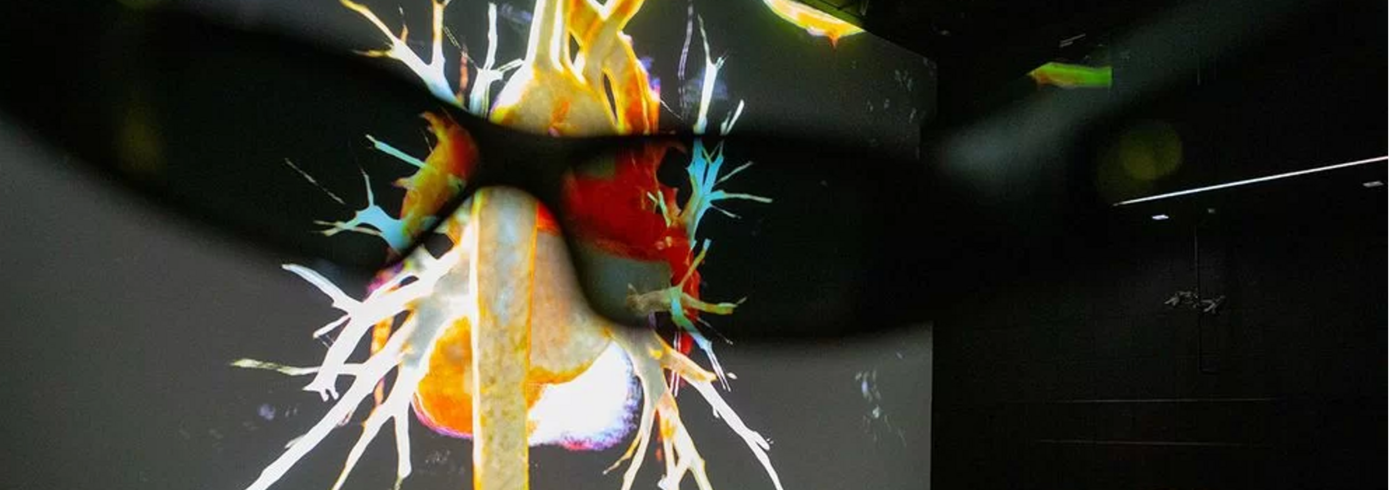

Schicht für Schicht

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Menschen ganz genau untersuchen – einen Blick unter die Haut werfen, Muskeln freilegen, sich die Knochen ansehen. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Person, die Sie da gerade untersuchen, ist nicht einmal tot. Unmöglich? Willkommen im JKU medSPACE.

Vom Vergessen. Vom Erinnern.

Vergessen begreifen wir meist als Makel, als etwas, was uns tunlichst nicht passieren sollte. Und in der Tat gibt es vieles, was wir nicht vergessen (sollten). Unsere Geschichte zum Beispiel. Gleichzeitig ist es überlebenswichtig, sich nicht an alles zu erinnern. Nur: Das vergessen wir manchmal.

Im Kampf gegen die dunkle Seite der Technologie

Sie vermessen uns, sie kapitalisieren uns, sie beschützen unsere Daten zu wenig. Und wir nehmen es hin, machen mit und entwickeln sogar Abhängigkeiten von den Tech-Anbietern. Aber es gibt verschiedene Wege, die aus diesem Dilemma führen könnten.

Unser Müll kennt keine Grenzen

Nicht jedes Müllsackerl, das wir in die Tonne werfen, wird in Österreich verwertet. Stattdessen geht ein Teil unseres Abfalls auf eine große Reise. Warum ist das so? Wo taucht er wieder auf? Und ließe sich das vielleicht sogar verhindern?

Eine Spurensuche.

Somnium - Der Traum von Wissenschaft

Schubladen sind ja etwas unglaublich Praktisches. Dank ihnen wissen wir immer genau, wo was hingehört: Die Socken kommen in die linke Schublade im Schlafzimmer, das Essbesteck in die rechte Schublade in der Küche. Aufmachen, vollquetschen, zupressen. All es fertig verstaut.

So toll sie unsere Wohnungen auch ordnen, so kompliziert werden sie, wenn wir über Menschen sprechen. „Meine Devise lautet, mich nicht in eine einzige Schublade stecken zu lassen. Ich habe gelernt, dass meine Interessensgebiete – Kunst, Feminismus, Datenvisualisierung, Künstliche Intelligenz – gut koexistieren können und dass sich aus ihrer Vermengung oft neue Passionen und Möglichkeiten ergeben“, sagt Lisa Caligagan. Die 26-Jährige ist studentische Mitarbeiterin am LIT Robopsychology Lab, studiert Artificial Intelligence an der JKU und hat beim Ars Electronic a Festival, das im September an der JKU stattgefunden hat, ihr Projekt „A Student’s Perspective“ präsentiert. Für ihre „LIT Linz Institute of Technology“ -Einreichung hat sie sich an der Schnittmenge zwischen Künstlicher Intelligenz und Kunst bewegt und eine klare gesellschaftliche Botschaft transportiert: Studierend e brauchen mehr Repräsentation! Denn, so die JKUlerin, die Pandemie habe einmal mehr deutlich gemacht, wie sehr die Bedürfnisse junger Menschen marginalisiert werden. Deshalb sammelt e sie während der Lockdowns Daten und visualisierte sie mittels einer ganz klassischen Sticknadel in einer Datenwolke. Ihre Einreichung erzielte den gewünschten Effekt: „Es gab eine enorme Resonanz und ich durfte viele spannende Gespräche führen. Da bin ich auf den Geschmack gekommen und suche weiter nach Menschen – vor allem AI-Studierende wie mich –, die sich für eine universitäre Bildung entschieden haben, weil sie etwas bewirken und sich hier nicht nur einen Titel für ihren Lebenslauf abholen möchten.“ Corona, sagt sie, sei ein disruptiver Moment gewesen. Jetzt gebe es Chancen für einen Neuanfang.

Und wie könnte der gelingen? „Indem wir uns alle als Teilnehmende einer gemeinsamen Gesellschaft identifizieren und die Spaltung zwischen Jung und Alt, Entscheidungsträger* innen und Gebotsempfänger* innen aufheben“, sagt Caligagan. Weg mit den Schubladen und den müffelnden Mottenkugeln. Die junge Wissenschaftlerin ist sich sicher: Jetzt ist es an der Zeit, vorherrschende Strukturen zu hinterfragen und aktiv nach anderen Möglichkeiten zu suchen.

Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal haben wir mit Lisa Caligagan, Artificial Intelligence-Studentin an der JKU und Mitarbeiterin am LIT Robopsychology Lab, gesprochen.

Selbstbestimmt fremdbestimmt

Noch nie galt dem Menschen seine Autonomie so viel wie zu unserer Zeit. Wer kann, hält sich mit Verbindlichkeit zurück. Eine Verabredung zum Familientreffen zum Wochenende? Hängt davon ab, wie das Wetter wird. Könnte sein, dass ein Mountainbike- Trail dann attraktiver ist als Kaffee und Kuchen mit den Blutsverwandten. Eine Abendveranstaltung im beruflichen Kontext? Anmeldung ja, aber wenn mir kurzfristig was anderes wichtig ist, muss ich mich doch nicht hinquälen. Pech für den Veranstalter. Die Selbstbestimmung wird zum kleinen Hausaltar. Auf dem man sich in der Regel selbst beweihräuchert. Das verschiebt gesellschaftlich einige bisher gültige Grenzen.

Banales Beispiel: Durch die Pandemie mit ihren Hausarresten verstärkte sich der Wunsch, ins Grüne zu wechseln. An sich kein Problem, wären da nicht einige besondere Verhaltensweisen. Ein Jäger entdeckte auf der Suche nach seinem Rehwild biwakierende Zeitgenossen im Wald. Die Tiere hatten angesichts der Eindringlinge das Weite gesucht. Diese suchen das Besondere, selbstverständlich für sich selbst. Ersucht die Waldaufsicht Wanderer, Radfahrer oder Waldbader, auf den ausgewiesenen Wegen und Flächen zu bleiben, sind sie vor tätlichen Übergriffen nicht mehr sicher. Was man als Allgemeingut sieht, definiert das Individuum. Solange es sich um den Besitz der anderen handelt, versteht sich. Der invasive Zugang in die Sphären anderer erspart sich die Mühe des Aushandelns, Abgleichens, Vereinbarens. „Das steht mir zu“, wiegt schwerer. Die Frage, woher sich diese Gewissheit ableitet, kennt nur den kurzen Weg zu sich zurück. „Weil es meine Freiheit ist.“ Mag sein, dass wir im Pendelschlag der menschlichen Entwicklungsgeschichte gerade an jenem Pol sind, der den über Jahrhunderte gepflegten Unterordnungen des Einzelnen unter das Gemeinsame gegenüberliegt. Wir haben gelernt, „ich“ zu sagen, und das machen wir geradezu blindwütig.

Schon vor Jahren ortete die Sozial wissenschaftlerin Marianne Gronemeyer eine „angestrengte Diesseitigkeit“. Die Menschen, so ihre These, hätten nach Aufgabe des Trans zendenten, nach dem Ende der Hoffnung auf ein – möglicherweise sogar besseres – Weiterleben nach dem Tod, das Leben als letzte Gelegenheit begriffen. Was immer möglich sei, müsse man herausholen, denn nichts kommt wieder. So sei der Drang, manchmal sogar der Zwang entstanden, in die lächerlich kurzen Lebensjahre alles zu packen, was es zu erleben gäbe. Gepaart mit dem Wunsch, sich von anderen zu unterscheiden, zieht es Legionen von Individualisten zur Weltreise mit Kindern oder auch bloß ins nächste Tattoo-Studio. Wer etwas Besonderes erlebt oder auch nur hofft, es zu sein, braucht eine Bühne und braucht Publikum. Ohne das Echo, ohne Beifall, ohne Bewunderung ist die Mühe der Unterscheidung mehr Plage als Lustgewinn. Welch ein Glück, dass in den vergangenen Jahren Social Media diese Bedürfnisse schnell, einfach und quasi gratis befriedigt. A selfie a day keeps depression away. So weit, so bekannt. Doch an diesem Punkt scheint sich die Geschichte nun zu drehen. Aus der vermeintlichen Selbstbestimmung wird de facto eine Fremdbestimmung. Der Algorithmus ist stärker als jedes Ich, er zwingt es in die Knie der Anbetung. Mit Likes und Kommentaren wird gelenkt, was frei begonnen hat. Auch das wäre noch kein Problem, bliebe es eine private Narretei. Längst hat der Wunsch nach uneingeschränkter Individualität aber das Niveau einer kollektiven Täuschung erreicht. In den Echokammern der Smart-Phone- Welten entstehen neue Glaubensgemeinschaften. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Einzelnen Selbstbestimmung suggerieren, längst aber zur Fremdbestimmung geworden sind. Das ist gerade dort nichts ohne die anderen. Wem es gelingt, in der Welt der Kurznachrichten und Videotrailer genügend Follower an sich zu binden, der macht die besten Geschäfte. Die Botschaften müssen gefällig genug, glaubwürdig nahe am Bauchgefühl und aufregend einfach sein. Es hat etwas von den Methoden der längst in der Rumpelkammer der Geschichte deponierten Kirchen. Einprägsame Bilder, kurze Sprüche, heroenhafte Prediger, eine ansprechende Liturgie – das Hochamt der Fremdbestimmung hat sich ein neues Gewand gesucht. Auch das wäre als kurioses Unterhaltungsprogramm nicht weiter störend. Doch die fremdgesteuerte Selbstbestimmung unserer Tage ist in ihrer subtilen Form nicht zuletzt eine Gefährdung der Demokratie. Diese braucht informierte Zeitgenossen und solche, die im oft mühevollen Abgleich von Interessen das Eigene und das Gemeinsame verhandeln. Um das zu können, braucht es auch gemeinsame Foren. Es braucht die Fähigkeit, nicht nur den eigenen Gefühlen oder Vermutungen zu folgen, sondern sich auf einer Faktenlage zu verständigen. Die Psychiaterin Adelheid Kastner provoziert dieser Tage mit ihrem Buch über „Dummheit“. Auch wenn der Begriff nicht eindeutig zu definieren sei, könne man sagen, dass dumm ist, wer sich wider bessere Möglichkeiten nicht seines Gehirns bediene. Das suche, so man es lasse, nach plausiblen Fakten und hielte sich nicht bei vorläufigen Gefühlen auf.

„Glaubst du an Corona?“, wurde ich vor kurzem gefragt. Ich war perplex und im Moment unfähig, eine adäquate Antwort zu geben. Kann man an Viren glauben oder nicht? Ist es ein Zeichen von Selbstbestimmung, die Erkenntnisse der Wissenschaft abzulehnen und sich an Sonderpredigern zu orientieren? Während mehrfach überprüfte wissenschaftliche Erkenntnisse meist kollaborativ entstehen und daher auch nicht die Wissenschaftler an sich in den Vordergrund stellen, halten sich die Glaubenden an einzelne Personen. An deren Glaubwürdigkeit machen sie ihre eigenen Entscheidungen fest. Was selbstbestimmt wirkt, ist ängstliches Klammern. Auf das Gesamte eines Gemeinwesens gesehen, birgt das die Gefahr, wieder Führer und charismatische Manipulatoren an die Spitze zu bringen. Wer seinen Anhängern das Gefühl vermitteln kann, tatsächlich anders als die anderen zu sein, vor allem aber klüger, besser, schlauer, schöpft die Likes ab.

Fremdbestimmung, die de facto Unterwerfung ist, unterscheidet sich von jener, die sich notwendigerweise aus dem Zusammenleben mit anderen ergibt. Sie ist eine soziale Toleranz, die erlernt werden kann. Wer anerkennt, dass wir, weil wir Individuen sind, unterschiedliche Interessen haben, und zwar gleichwertig, schafft die Basis für die nächsten Schritte. Entgegen der Vorstellung einer selbstbezogenen Autonomie entsteht Respekt füreinander nur, wo jeder auch von sich absehen kann. Zuhören ist eine der Qualitäten, die sich so ausbilden. Aus ihr folgt, dass der Geist beweglich wird, dass die Gefühle fließend werden, das Wahrnehmen einen größeren Horizont als den eigenen erschließt. Das Abtreten egoistischer Interessen und Vorteile im Interesse eines gemeinsamen guten Lebens wirkt dann wie eine Einwilligung in Fremdbestimmung. Paradoxerweise ist aber gerade das ein Höchstmaß an Selbstbestimmung. Der eigene Vorteil kann wachsen, wenn es auch der aller anderen tut. Im klassischen Wirtschaftsjargon heißt das „Win-win-Situation“. Aber muss es immer Gewinnen sein? Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, einschließlich der privaten Lebensführung, hat vermutlich den Blick darauf verstellt, dass wir in erster Linie endliche und dadurch auch extrem verletzliche Lebewesen sind. Erst in der Balance von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung wird das erträglich. Wer das kleine Ego als Maß aller Dinge akzeptiert, muss auch daran scheitern.

Zur JKU Startseite

Zur JKU Startseite